2024年12月27日公開

突然の心停止を起こした傷病者の命を救うためのAED(自動体外式除細動器)は、大人だけでなく子どもにも使用できます。しかし、子どもと大人では体の大きさが異なるため、子どもに対して大人と同じように使ってよいのかためらってしまうこともあるかもしれません。

子どもにAEDを使用する場合、一部に使い方の違いや注意点などがあります。万一の際に慌てないよう、子どもに使う場合の手順を身に付けておきましょう。

ここでは、子どもにAEDを使用する場合の年齢区分や使用の手順、心肺蘇生法における注意点などを紹介します。

子どもにもAEDは使える!

AEDは、子どもに対しても使用できます。ただし、子どもにAEDを使う場合は、未就学児と小学生以上で使用するパッドやモードに違いがあることを覚えておきましょう。まずは、子どもにAEDを使う場合の年齢による区分や使用時の注意点を解説します。

AED使用における年齢区分

子どもに使用する場合、未就学児と小学生以上(以降、小学生〜大人)では、使用する電極パッドの種類が異なります。未就学児とは、小学校入学前の子どもを指します。1歳未満の乳児も未就学児に含まれ、AEDの使用が可能です。

以前は、AEDの電極パッドについて「小児用」「成人用」という呼称が用いられていましたが、「小児」が何歳までを指すのかがわからず、小学生に小児用パッドを貼って使用した事案の報告がされていたため、区分を明確にするよう「救急蘇生法の指針2020(市民用)」において、「小児」「成人」から、それぞれ「未就学児」「小学生~大人」の呼称へと改められました。

| 未就学児用パッド・モード (旧:小児用パッド・モード) |

小学生~大人用パッド・モード (旧:成人用パッド・モード) |

|

| 未就学児(小学校入学前の子ども) | ◎(推奨) | 〇(可) |

| 小学生~大人 | ×(不可) | ◎(推奨) |

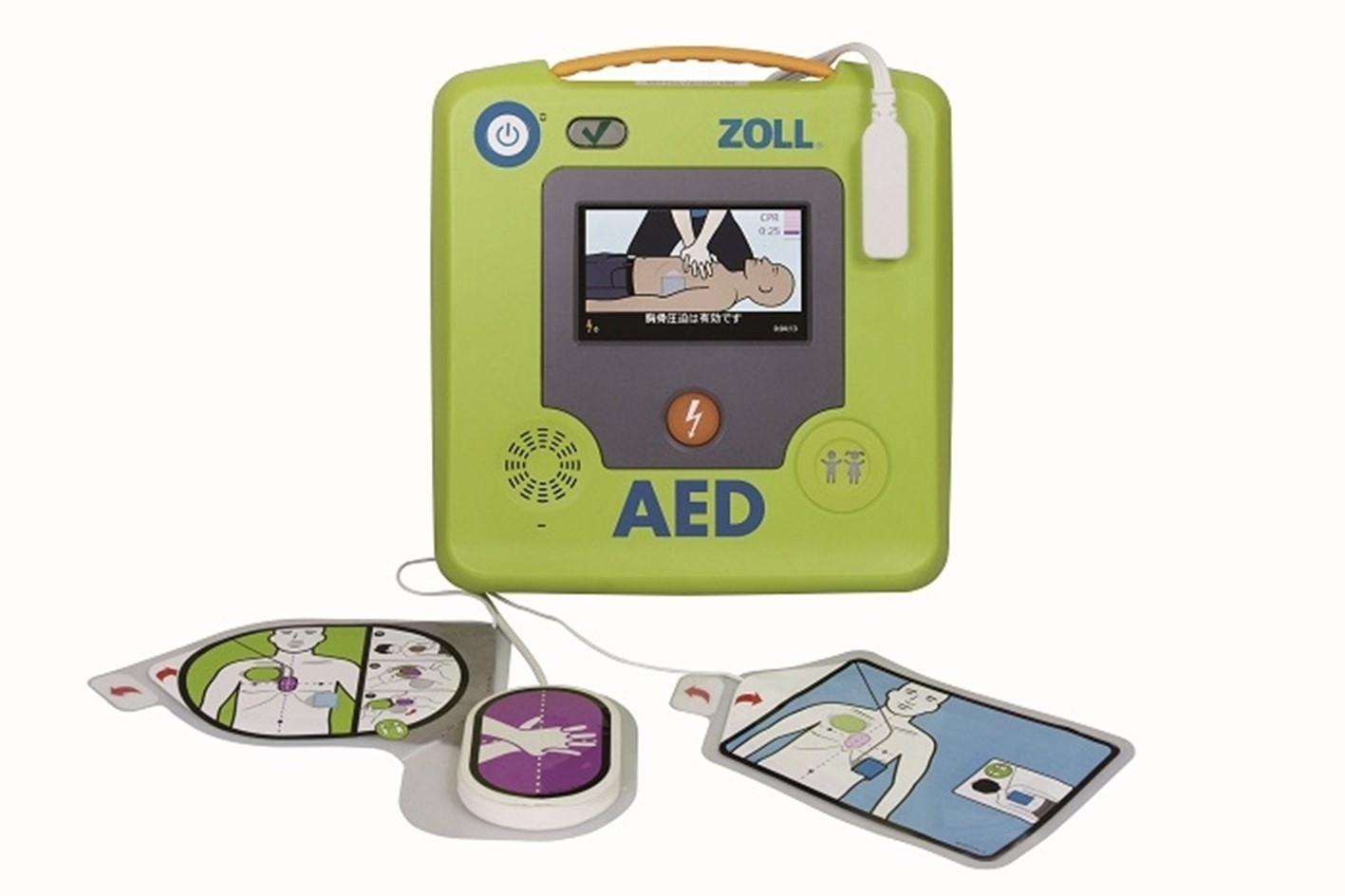

小学生以上の子どもの場合、使用するパッドは大人と同じです。小学校入学前の子どもの場合は、AEDに同梱されている未就学児用パッドを使用します。AEDに未就学児用パッドが入っていない場合は、小学生~大人用パッドを使用してください。未就学児用モードが搭載されているAED*では、切り替えボタンやスイッチがあり、パッドは小学生~大人と共通です。

参照:一般財団法人 日本救急医療財団 「救急蘇生法の指針2020(市民用)」

参考:旭化成ゾールメディカル「JRC蘇生ガイドライン2020について」

「*ZOLL AED 3 製品情報」

未就学児モードの電気ショックエネルギー

未就学児用モードと小学生~大人用モードの違いは、電気ショックのエネルギーです。未就学児用モードは、電気ショック時のエネルギー量が成人用の1/3〜1/4程度まで減衰されています。

AEDでは、電気ショックの電圧が1,200〜2,000ボルト程度、電流は30〜50アンペアが一般的です。未就学児用モードは、それぞれの値が1/3〜1/4程度に抑えられています。AEDの電気ショックのエネルギー単位は「ジュール(J)」で表現され、計算方法は以下の通りです。

| ジュール(J)=電流(A)×電圧(V)×時間 |

ZOLL AED PlusとAED 3の場合、未就学児用モードは50J~85J、小学生〜大人用モードは120J~200Jで電気ショックが行われます。

小学生以上に未就学児用パッドを使うと、電気ショックのエネルギーが不足して救命効果が低くなってしまいます。傷病者が小学生以上の場合は、必ず小学生~大人用パッド(旧:成人用パッド)を使用してください。

また、傷病者が未就学児の場合でも、AEDに未就学児用パッドやモードがなくやむを得ない場合は、小学生~大人用パッドを使用してください。

子どもに対する一次救命処置の流れ・手順

続いては、子どもに対するAEDを使用した一次救命処置の流れを紹介します。基本的には大人と同様ですが、胸骨圧迫・人工呼吸、AEDのパッド・モードの種類や貼り方などに一部異なる点がありますので注意が必要です。

- 安全の確認

- 反応の確認

- 119番通報とAEDの手配

- 呼吸の確認

- 胸骨圧迫・人工呼吸

- AEDの電源を入れる

- AEDの電極パッドを貼る

- 心電図解析と電気ショック

それぞれの手順の動作は、動画を見るとわかりやすいため、併せて確認することをお勧めします。

参考:旭化成ゾールメディカル「AEDの使い方と心肺蘇生の流れ」

安全の確認

突然誰かが倒れる場面を目撃した、倒れているのを発見した場合は、まず周囲の状況が安全かどうかを確認してください。車や人の往来があるなど状況に応じて、救助の前に自分自身の安全を確保してください。

反応の確認

傷病者の反応を確認します。やさしく肩を叩いて大声で呼びかけ、意識の有無を確認してください。反応がない、判断に迷う場合は「反応なし」と判断します。

119番通報とAEDの手配

大声で周囲にいる人に協力を要請し、すぐに119番通報とAEDの手配をしてください。慌ててしまい、誤って110番に電話するケースもあるため、救急車を呼んでくださいと言うより、「119番通報をお願いします」と言うと明確でよいでしょう。119番通報をすると、通信指令員が救命のために取るべき行動を指示してくれますので、落ち着いてそれに従いましょう。

呼吸の確認

呼吸の確認は、頭側から胸とお腹の上下する動きを見てください。あまり時間をかけず、10秒以内で判断します。呼吸をしていない、普段どおりの呼吸でない、判断に迷う場合、わからない場合もすべて「呼吸なし」とみなします。

呼吸確認の際は「死戦期呼吸」に注意しましょう。死戦期呼吸は心停止直後に見られる呼吸のことで、あえぐような呼吸や、しゃくりあげるような途切れ途切れの呼吸が見られ、一見呼吸しているように見えるのが特徴です。急性心筋梗塞など心原性の心停止直後には、血液中に残存する酸素による作用等により高頻度でみられます。本人に意識はなく、生命維持に有効な呼吸ではありません。そのため、こうした普段どおりの呼吸でない場合は「呼吸なし」とみなして、直ちに心肺蘇生(胸骨圧迫・AEDの使用)を開始する必要があります。

参考:旭化成ゾールメディカル「呼吸があるように見えて、実は危険な「死戦期呼吸」とは?必要な対応を学ぼう」

胸骨圧迫・人工呼吸

傷病者が普段どおりの呼吸をしていない場合は、胸骨圧迫と人工呼吸を行います。判断に迷う場合、わからない場合も胸骨圧迫を開始してください。子どもに対する胸骨圧迫と人工呼吸法は以下のとおりです。

- 胸が3分の1程度沈む深さまで圧迫する

- 1分間に100回から120回のテンポで絶え間なく胸骨圧迫を続ける

- 胸骨圧迫30回につき、人工呼吸2回を行う

- 乳児(1歳未満)の場合は、乳頭を結ぶ線より少し下、胸の真ん中辺りを指2本で胸骨圧迫する

- 小児の場合は、乳頭を結ぶ線より少し下を片手で、十分な体格がある子どもの場合は大人と同様に両手で胸骨圧迫する

現在、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、成人に対する人工呼吸は実施しなくても良いとされています。しかし、子どもの場合は、心停止の原因が窒息や溺水など低酸素であるケースも多く、心肺停止症例において人工呼吸の有効性が明らかになっています。人工呼吸の必要性が比較的高いため、救助者が訓練を受けており、かつその意思がある場合において、実施するのが望ましいといえます。人工呼吸用の感染防護具がAEDに同梱されている場合は使用してください。

参照:一般財団法人日本救急医療財団 心肺蘇生法委員会「新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた 市民による救急蘇生法について(指針)」

AEDの電源を入れる

AEDが届いたら傷病者の頭のそばに置き、電源を入れます。どのAEDも、電源を入れると音声ガイダンスが流れるようになっています。使用経験のない人でも、音声ガイダンスに従えば使えるよう設計されていますので、まずは電源を入れることが大切です。

小学校入学前の子どもに使う場合、未就学児用モードがあれば切り替えを行ってください。モード設定に関しても、未就学児用モードが備わっているAEDの場合には、音声ガイダンスで案内があります。

AEDの電極パッドを貼る

未就学児、小学生以上の傷病者の年齢区分に応じた電極パッドの袋を破いてパッドを取り出し、保護シートを剥がしてから、胸をはだけて右胸の上部、左わき腹に貼ってください。パッドの袋やパッドには、貼り方がイラストで描かれていますので、それに従って素肌にしっかりと貼り付けてください。

パッドの貼り方で重要なのは、2枚のパッドが心臓を挟んでいるかどうかです。一般的には、右胸と左わき腹とされているものの、心臓を挟む位置であればパッドを貼る場所に細かくこだわり過ぎる必要はありません。

子どもに電極パッドを貼る際は、大人との違いとして、以下の点に注意してください。

- 2つのパッドが触れ合わないようにする

- 未就学児は特に体が小さいため、イラストに従い胸と背中にそれぞれ貼る

- 未就学児用パッドや未就学児用モードを備えたAEDが近くにない場合は、小学生~大人用パッドや大人用モードの使用も可能

2022年度の統計調査では、小学1年生(6歳児)の平均身長は117cm程度のため、1つの目安となります。十分な体格のある子どもに対しては、未就学児用モードだとエネルギーが不十分なため、判断に迷う場合は小学生~大人用パッド・モードを使用するようにしてください。

未就学児用パッドがない、未就学児モードへの切り替えが分からないという場合でも、何もしないよりも小学生〜大人用パッド・モードを使用した方が生存の可能性は高まります。近くにAEDがある場合は、ためらわずに使用しましょう。

参照:e-Stat「学校保健統計調査 / 令和4年度 全国表」

心電図解析と電気ショック

電極パッドがしっかりと貼られていることをAEDが感知すると、AEDは自動で心電図解析を開始します。「体に触れないでください。心電図を調べています。」とAEDから音声ガイダンスが流れますので、救助者が傷病者から離れていることを確認してください。

電気ショックが必要だとAEDが判断した場合、「電気ショックが必要です。体から離れてください。ショックボタンを押してください。」とAEDから音声ガイダンスがあります。AEDのガイダンスに従い、周囲の人が傷病者に触れていないことを確認してからショックボタンを押して電気ショックを実施しましょう。

電気ショック後、直ちに胸骨圧迫(必要に応じて人工呼吸)を再開してください。2分間隔でAEDによる心電図解析と電気ショック、胸骨圧迫を救急隊の到着まで繰り返します。

心電図解析の結果、電気ショックの必要がない場合もあります。AEDから「電気ショックは必要ありません。胸骨圧迫から始めてください。」と音声ガイダンスが流れますので、胸骨圧迫を続けてください。後から電気ショックが必要な状態に転じることがあるため、電極パッドは装着したまま胸骨圧迫を繰り返しましょう。

また、電気ショックが必要な場合に、AEDが自動で電気ショックを行うオートショックAEDもあります。オートショックAEDは、本体に「オートショック」の表記があるほか、画面や音声でもオートショックAEDであることを知らせてくれます。オートショックAEDは救助者がショックボタンを押す必要がなく、AEDが自動的に行うため、「自動で電気ショックします」とガイダンスが流れた場合は、傷病者からすぐに離れてください。

参考:旭化成ゾールメディカル「ZOLL AED 3 オートショック」

まとめ

AEDは、子どもにも使用可能です。傷病者が子どもの場合でも、心停止が疑われる場合には、ちゅうちょせずにAEDを使用してください。ただし子どもの場合は、未就学児と小学生以上で、AEDのパッドやモードの種類が異なりますので注意しましょう。

もしものときに慌てないためにも、子どもに対するAEDの使い方や心肺蘇生法を学ぶとともに、定期的に講習を受け、実際にAEDを使った訓練をすることが大切です。子どもに対してもAEDを適切に使用できるよう、普段から積極的に学習・訓練する機会を作りましょう。

AEDの導入・設置に関するご相談は、お問い合わせフォーム、またはAEDコールセンター(0800-222-0889)へお気軽にお問い合わせください。

旭化成ゾールメディカルのAEDサイトでは、「AEDについての基礎知識」や「AEDの使い方と心肺蘇生の流れ」が学べるコンテンツを多数ご用意しています。一次救命処置やAEDについての知識が得られる「AEDコラム」や、よくある疑問にお答えしている「よくあるご質問」もぜひご活用ください。