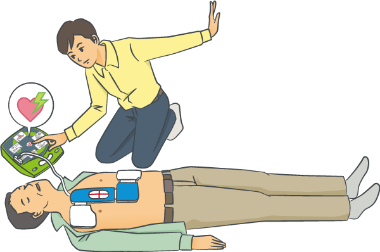

AEDとは、自動体外式除細動器(Automated External

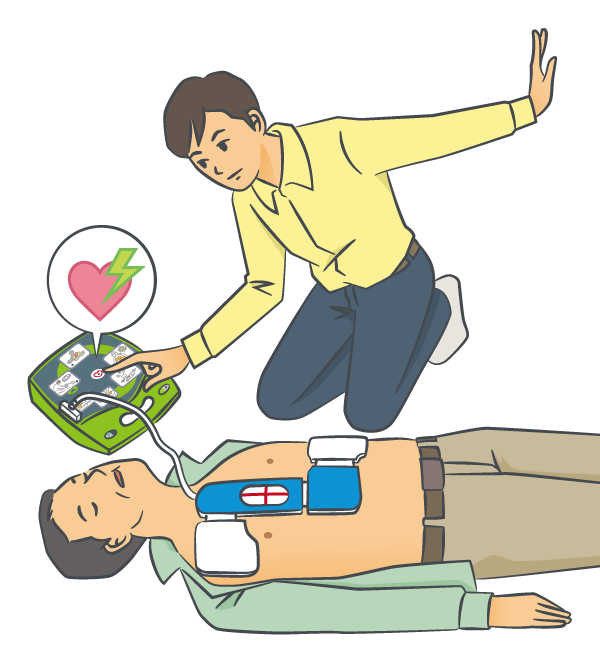

Defibrillator)の略称で、自動的に心電図の測定・解析を行ない、心臓がけいれんし血液を送り出すポンプ機能を失った心停止状態(心室細動)の傷病者に対して、電気ショックを与え(除細動)、心臓を正常なリズムに戻すための医療機器です。

かつては救急隊員や医療従事者しかAEDを使用できませんでしたが、2004年7月以降、一般市民でも使用できるようになりました。

AEDは、音声ガイダンスなどで操作方法を案内してくれるため、専門知識のない一般市民でも簡単に使用でき、公共施設、商業施設、駅、学校、企業など多くの人が集まる場所を中心に広く設置されています。

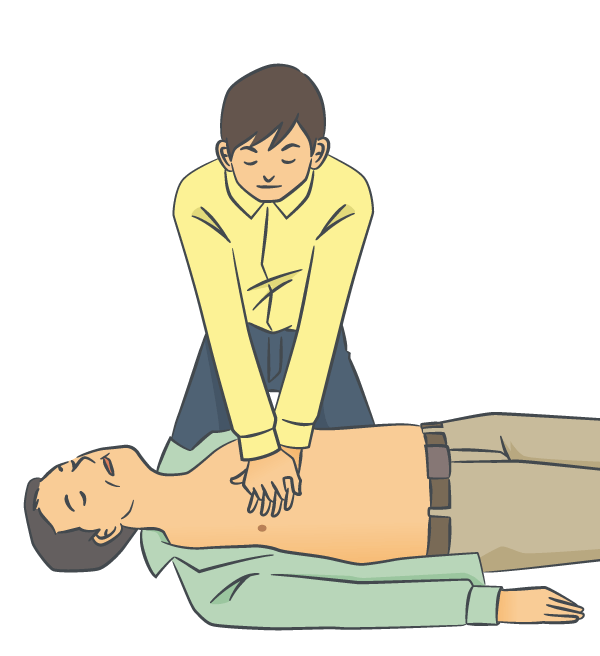

消防本部が実施する応急手当講習など、一般市民に対する普及啓発活動も行われており、救急現場に居合わせた一般市民による応急手当(胸骨圧迫・人工呼吸・

AEDによる除細動)が実施される割合は年々増加しており、令和4年には、心肺機能停止傷病者の59%に一般市民による応急手当が実施されています*。

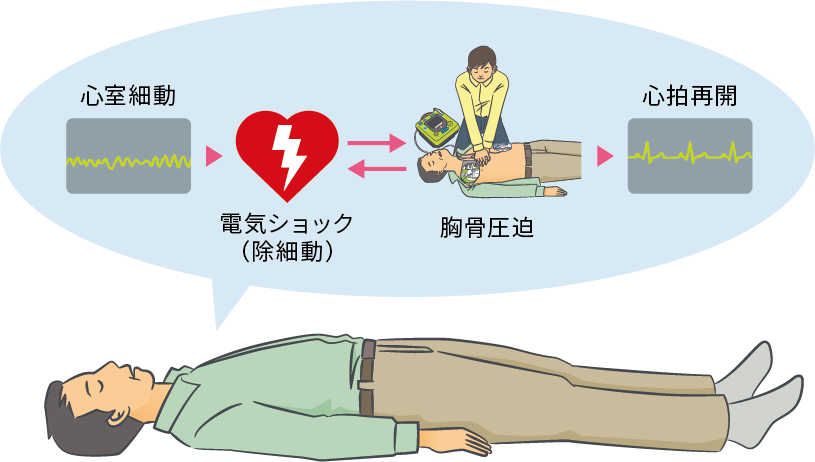

心室細動とは、心臓の血液を全身に送り出す場所である心室がブルブル震え、血液を送り出せなくなった心停止状態を指します。

心電図では不規則な波形がみられ、心臓はポンプとしての機能を果たすことができないため、命にかかわる危険な状態です。

心室細動は自然に回復することがほとんどなく、効果的な治療法は電気ショックを与え除細動を行い、正常な拍動を取り戻すことであると言われています。そのため、除細動が必要な心電図波形かどうかを判定し、電気ショックをするAEDが必要なのです。

参考:旭化成ゾールメディカル「心臓突然死の主な原因のひとつである不整脈、「心室細動」とは?」

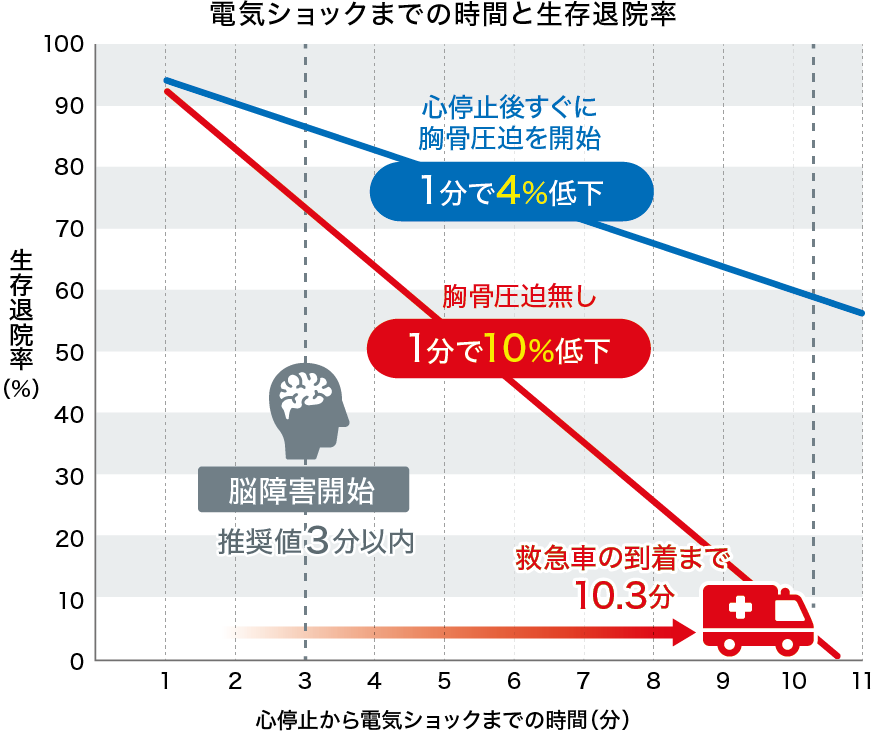

心臓は全身に血液を送り出すポンプの役割を果たしているため、心臓が停止すると血液を送り出せなくなります。心臓が停止すると、1分経過するごとに7~10%ずつ救命率が低下する*と言われています。

救急車の到着まで傷病者に処置をしなければ、10分後にはほぼ助かる可能性がなくなってしまいます。

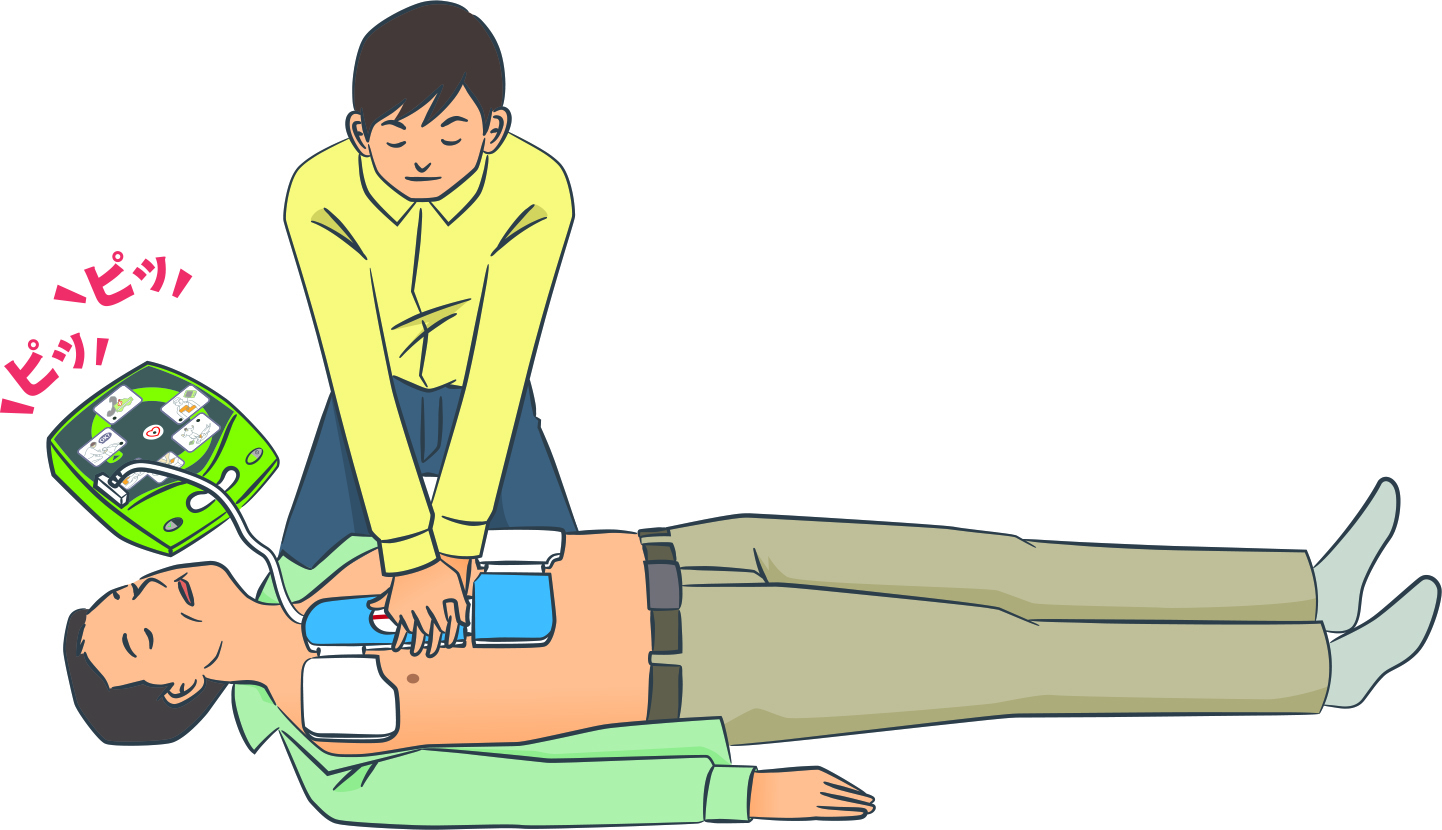

従って、いかに早く処置を開始するかが救命の鍵となります。胸骨圧迫とAEDの電気ショックによる適切な一次救命処置を迅速に行えば、1分ごとの救命率の低下を4%に抑え、10分後でも約60%の生存率を保つことができます*。

*AHA(アメリカ心臓協会)ガイドライン2005

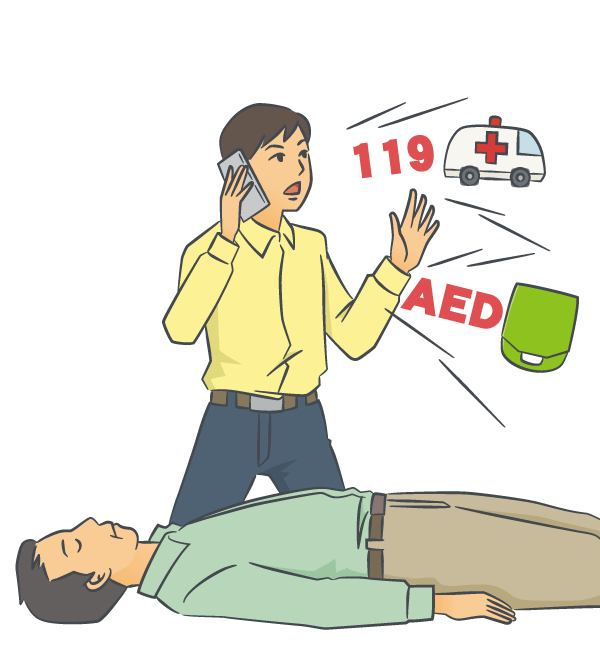

消防庁によると、119番通報から救急車の到着までに平均10.3分*かかります。

しかし、心停止状態を発見し通報するまでの時間も含めて考えると、救急隊員による救命処置開始まで、さらに時間がかかるでしょう。

命を救うためには、「その場にいた誰か」の適切な胸骨圧迫と迅速なAEDの使用(バイスタンダーCPR)が必要なのです。

心停止から傷病者を救命、社会復帰に導くための『救命の連鎖』と胸骨圧迫に関しては、以下のページで詳しく紹介しております。

一次救命処置(Basic Life Support:BLS)とは、心肺停止状態の傷病者に対し、救急隊が到着するまでの間に行う救命処置です。

①

意識の確認 ②119番通報 ③胸骨圧迫(心臓マッサージ)④AEDの使用などからなり、傷病者の呼吸と血液循環をサポートします。

誰でもすぐ行える処置であり、傷病者の社会復帰に大きな役割を果たします。

一次救命の流れとAEDの使い方について、以下のページで詳しく紹介しております。

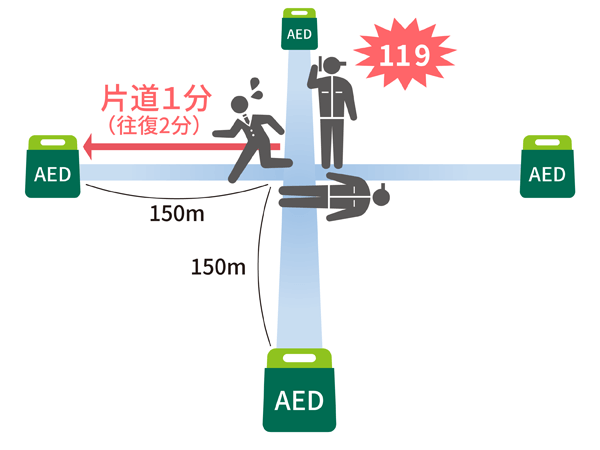

みなさんが日々過ごされているオフィスや学校、施設などでは、命を守る備えが十分されているでしょうか?すでにAEDを設置していても、受付やロビーに1台だけ、という場合も多いはず。でも、それで十分でしょうか?日本心臓財団・日本循環器学会では、心停止から5分以内の除細動(電気ショック)と300mごと(早足で1分以内)のAED設置を推奨しています。

高層ビルの1階受付にのみ、広い敷地内の管理室にのみAEDを設置という状況では、十分とは言えません。すでにAEDを設置されている場合でも、大切な命を守るための適正設置を考慮した増設をご検討ください。

参考:一般財団法人日本救急医療財団「AEDの適正配置に関するガイドライン」

旭化成ゾールメディカル「AEDの適正配置をご存知ですか?」

JRC蘇生ガイドラインは、日本蘇生協議会(JRC)が作成する、日本の救急、蘇生に関するガイドラインです。

国際蘇生連絡協議会(ILCOR:International Liaison Committee On Resuscitation)が作成する国際コンセンサス(CoSTR:International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations)に沿って、5年ごとに見直し・改訂が行われます。救命の手順やAEDの仕様なども、このガイドラインに基づいています。

旭化成ゾールメディカルは、ガイドラインに対応したAED製品を開発・製造・販売しています。

最新版であるJRC蘇生ガイドライン2020は、JRC蘇生ガイドライン2015を基本的に踏襲し、一次救命処置(BLS : basic life support)では「心停止傷病者の救命には市民救助者の行動が不可欠」であり、「強く、速く、絶え間ない胸骨圧迫が最重要」という基本方針に変更はありません。

救助者が判断に迷う場合を想定し,救命処置に遅れが出ないようにわかりやすい手順や表現に改められました。

「妊産婦の蘇生」「海外での課題」の章が追加され、補遺にはCOVID-19への対応をまとめています。

AEDや一次救命処置に関する情報が掲載されている各種財団や公的機関のサイトをご紹介しています。