AEDの使い方と心肺蘇生の流れを、「AEDが到着するまで」と「AEDが到着した後」に分けて解説いたします。

(AHA・JRC蘇生ガイドライン2020対応)

AEDの基本情報については、AEDとはをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症が流行している状況においては、すべての心停止傷病者に感染の疑いがあるものとして対応してください。

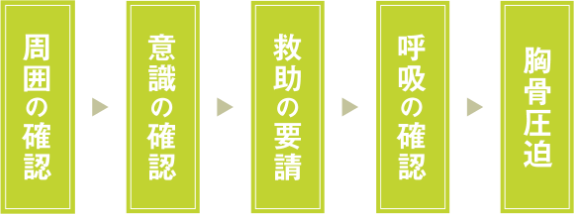

傷病者を見つけた時に行う、AEDが到着するまでの救命処置の一連の手順を具体的に紹介します。

傷病者に近づく前に、車の往来の有無など周囲の安全確認を行います。

傷病者が危険な場所にいる場合は、救助者自身の安全を確保したうえで、傷病者を安全な場所へ移動させます。

肩をたたく、声を掛けるなどして反応を確認します。耳元で「大丈夫ですか」と3回ほど声をかけ、反応が無ければ救助をしましょう。

反応があるかないか判断に迷う場合、またはわからない場合も救助をしてください。

呼びかけに反応しない場合、反応があるかないか判断に迷う場合、またはわからない場合、周囲の人へ助けを求めましょう。大きな声で119番への連絡とAEDを持ってきてもらえるよう伝えてください。

正常な呼吸があるかどうかを確認します。

腹部と胸の動きから、呼吸をしていない、または呼吸はしているが普段通りではない場合は、呼吸が止まっていると判断します。

呼吸の確認には10秒以上かけないようにしましょう。約10秒かけても、普段通りの呼吸かどうかの判断に迷う場合、わからない場合も、呼吸がないものと判断します。

※正常な呼吸がある場合は、回復体位にした後、救急隊を待ちましょう。

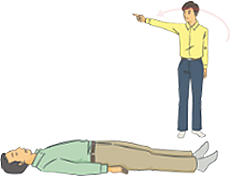

正常な呼吸が認められない場合は、ただちに胸の真ん中(胸骨の下半分)を「強く」「速く」「絶え間なく」押します。

約5cm、100~120回/分のテンポで押す

胸の厚さの約1/3の深さまで押す

気道を確保し、人工呼吸を行います(胸骨圧迫30回と人工呼吸2回)。

AEDが到着するまで、胸骨圧迫と人工呼吸(できる方のみ)を繰り返します。

※ただし、新型コロナウイルス感染症が流行している状況においては、 すべての心停止傷病者に感染の疑いがあるものとして人工呼吸は

●成人には実施しない

●未就学児には、救助者が講習を受けて技術があり意思があれば実施。感染防護具があれば使用する

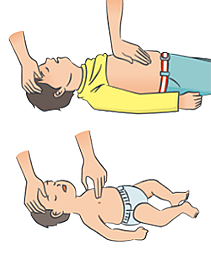

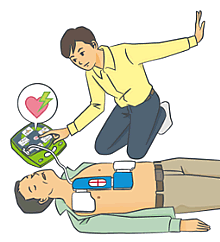

AEDの使い方は、簡単です。音声ガイダンスに従って操作してください。

除細動パッドを装着すると、心電図を測定・解析し、必要に応じて電気ショックを行います。

「フタを開く」表記部分を引き上げます。

電源ボタンを押します。

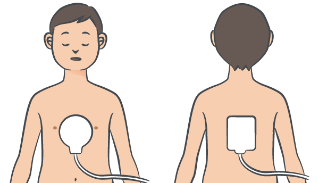

AEDの音声指示に従って、電極パッドを胸に装着します。この時、電極パッドはしっかり皮膚に密着するように接着しましょう。パッドが装着されると、AEDが自動で心電図を測定・解析します。(AEDによる心電図解析は2分ごとに行われます。)

衣服を取り除き、除細動パッドを胸の真ん中に置きます。加速度センサー部分を押さえながら、タブを引っ張り保護紙を剥がします。除細動パッドを中央から外側に向かって押さえ、しっかり接着しましょう。

AED Plus一体型 小学生~大人用除細動パッドの装着方法

未就学児には未就学児用パッド(Pedi-padzⅡ)を使用してください。やむを得ない場合に限り、小学生~大人用パッド(CPR-D-padz)にて対応してください。その際は、以下にご注意ください。

電気ショックが必要な場合、音声ガイダンスで「電気ショックが必要です」と流れます。

傷病者に触れていないことを確認し、ショックボタンを押して電気ショックを行ってください。

電気ショックが必要だとAEDが判断した場合は、3秒のカウントダウンの後、自動で電気ショックが実施されます。 (傷病者に誰も触れていないことを確認、ショックボタンの操作不要)

電気ショックが必要ない場合は、 「電気ショックは必要ありません」と音声が流れます。その際は胸骨圧迫を繰り返し行います。

普段通りの呼吸が認められない場合は、ただちに胸の真ん中を「強く」「速く」「絶え間なく」押します。

救急隊が到着するまで胸骨圧迫は続けてください。

AED Plusの場合は、パッドの加速度センサー部を押します。音声ガイダンスが、深さ5cm以上、100~120回/分に誘導します。 未就学児の場合は、音声ガイダンスの内容にかかわらず、胸の厚みの約1/3の深さまで押します。

人工呼吸ができる方は、気道を確保し、胸骨圧迫30回の後人工呼吸を2回行ってください。

※ただし、新型コロナウイルス感染症が流行している状況においては、 すべての心停止傷病者に感染の疑いがあるものとして人工呼吸は ●成人には実施しない ●未就学児には、救助者が講習を受けて技術があり意思があれば実施。感染防護具があれば使用する

救急車が到着するまでの間、救命処置を続けてください。

電気ショック後も、質の高い胸骨圧迫を行うことが、目の前の命を救うために重要です。

ZOLL AED PlusやAED 3を用いた一次救命の流れや心肺蘇生法、納品時のセットアップ方法、バッテリーの装着・交換方法など、設置からメンテナンス、ご使用に関する手順などを、動画でわかりやすくご紹介しています。