2020年12月28日公開 | 2024年6月24日更新

突然の心停止を起こした傷病者の命を救うための医療機器であるAED(自動体外式除細動器)。AEDの名称は多くの人が知るようになりましたが、AEDは誰もが頻繁に使うものではないため、使い方をしっかり身に着けているという人はそう多くありません。AEDの使い方に自信がない方や、以前救命講習を受けたが忘れてしまったので再度受講したい、と思われる方も少なくないでしょう。

AEDの使い方を学ぶことは、傷病者の命を救う大きな力となります。目の前で誰かが突然の心停止で倒れた場合にどうすればよいか分からないと、迅速に適切な対処ができません。いざという時にAEDを使った一次救命処置が正しくできるよう救命講習を受講しましょう。救命講習では、AEDを使った心肺蘇生法を学ぶことができます。

ここでは、AED講習受講の重要性と、講習で学べる内容、AED講習会の種類やどこで受けられるのかなどについて紹介します。

AED講習を受ける重要性

自動車免許取得のためのカリキュラムや国家資格の試験内容に含まれていることなどから、AEDの使い方を習ったことがある方は少なくありません。旭化成ゾールメディカルが行った「【2023年度版】一次救命処置およびAED使用に関する意識調査」では、AEDを使用した救命講習の受講経験を聞く質問に対して、58%の方が講習を受けたことがあると回答しました。

この数字は一方で、半数近くの方が「救命講習を受けたことがない」ことを表しています。

AEDが設置してあっても、いざというときにAEDの使い方が分からなかったり、AEDが使われなかったりすれば救命に繋がりません。AED講習を受講することで、迅速で適切な救命処置を行えるようになれば、心臓突然死から尊い命を守ることができます。一次救命処置におけるAED使用の重要性について解説します。

心停止時には現場での一次救命処置が必須

心肺停止に陥った傷病者を助けるには、その場に居合わせた人たちによる一次救命処置が欠かせません。

一次救命処置とは、周囲の安全確認・意識の確認・119番通報・呼吸の確認・胸骨圧迫(と人工呼吸*)・AEDの使用からなる一連の行為の総称で、医療従事者に限らず誰でも行える処置です。現場で一次救命処置を行えるか否かが救命率を大きく左右します。

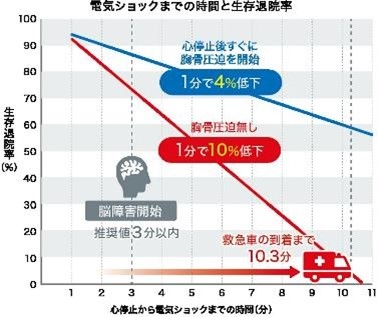

総務省消防庁「令和5年版 救急救助の現況」によると、119番通報を受けてから救急車が到着するまでの全国平均時間は約10.3分と年々伸長しています。

心臓は全身に血液を送り出すポンプの役割を果たしているため、 心臓のポンプ機能に異常が生じると血液が送り出されなくなります。 心停止から1分間処置が遅れるごとに約10%ずつ救命率が 低下し、何もしないで3分間経過すると脳機能に障害が起こり始めるといわれています。

つまり、心肺停止時に119番通報をしてから何もせず救急車を待っているだけでは、助かる命も助からない可能性が高くなるのです。命を救うためには、救急車が到着するまでの間に周囲の方たちが迅速な一次救命処置を行うことが不可欠です。

AHAガイドライン2005、総務省消防庁「令和5年版 救急救助の現況」の情報をもとに作図

AHAガイドライン2005、総務省消防庁「令和5年版 救急救助の現況」の情報をもとに作図

*新型コロナウイルス感染症流行以降、人工呼吸は小学生~大人には実施せず、未就学児には、講習を受けて技術があり意思があれば実施とされています。

参照:総務省消防庁「令和5年版 救急救助の現況 | 救急救助の現況」

一次救命処置におけるAEDの使用で生存率が上昇

救命処置でAEDを使用した場合と、使用しない場合と比較して1カ月後の生存率が高まることが分かっています。

一般市民が心肺蘇生を行った傷病者のうち、AEDを使用した場合は、1カ月後の生存率が50.3%、1カ月後の社会復帰率は42.6%と、AEDを使わずに心肺蘇生を行った場合と比較して、それぞれ約4~5倍に増加しています。

一次救命処置におけるAED使用の重要性は明白です。いざというときにAEDを使えれば、より多くの命を救うことができるのです。

参照:総務省消防庁「令和5年版 救急救助の現況 | 救急救助の現況」

AEDを使った救命処置ができる人は少ない

AEDの使用が救命率を大幅に高めることができる一方で、実際に傷病者が出た際に、救命処置でAEDが使われるケースは残念ながらあまり多くありません。「令和5年版 救急救助の現況」によると、一般市民が目撃した心肺停止傷病者28,834人に対し、一般市民がAEDを使用し心肺蘇生を実施したのは1,229人とわずか4.2%でした。

先述の「一次救命処置およびAED使用に関する意識調査」によれば、AEDを使用した救命講習を受講したことがない人は42.%に上ります。また、胸骨圧迫(心臓マッサージ)やAEDの使用などの救命処置ができると思う人は21.1%、できないと思う人は46.1%、わからないと回答した人は32.8%と、約8割の人が救命処置をできない、またはわからないと感じていることが分かりました。

さらに、救命処置が「できない」または「できるかわからない」と回答した人の理由(複数回答可)として、42.9%が「救命処置の内容や方法を知らないから」を挙げていることは、AEDの使用を含む救命処置の方法が一般的に浸透していない現状を示しています。

いざというときに目の前の命を救うためには、講習会などでAEDの使い方を学び、緊急時に慌てずに対応できる知識を身に付けておくことが重要です。

参照:総務省消防庁「令和5年版 救急救助の現況 | 救急救助の現況」

旭化成ゾールメディカル「【2023年度版】一次救命処置およびAED使用に関する意識調査」

AED講習会で学べることとは?

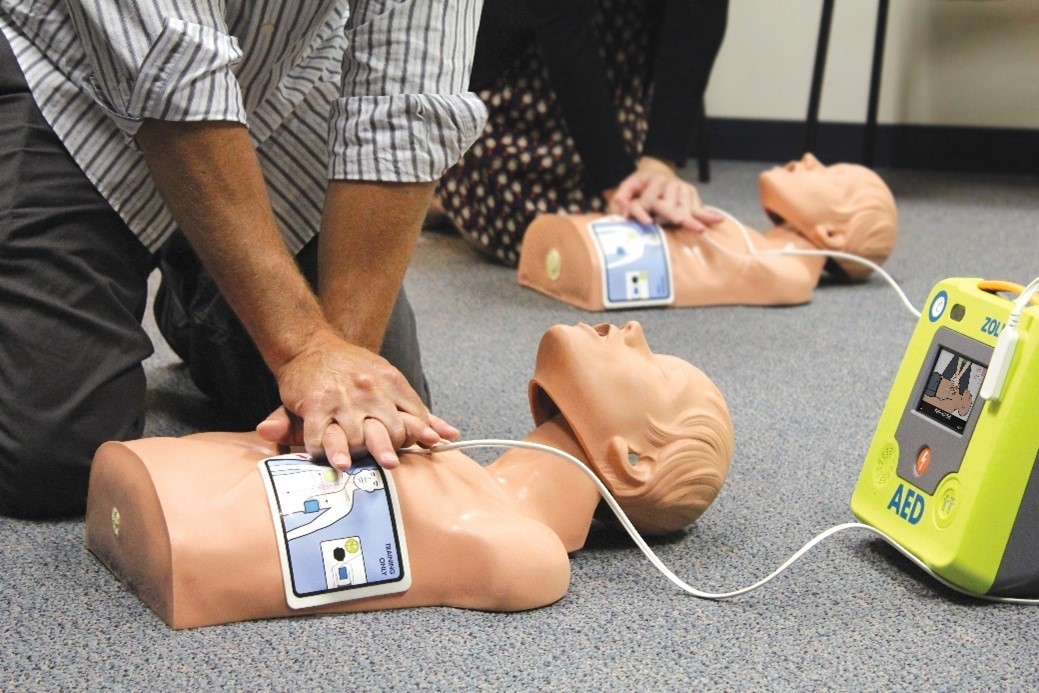

AED講習会では、心停止傷病者に対する救命の流れとAEDの使用方法や胸骨圧迫の基本などを習います。

具体的な手順や使用方法を実践的に学べるので、受講しておくと緊急時に「どのように心肺蘇生をしたらいいのか分からない」「AEDを操作できない」となってしまう事態を防げるでしょう。

ここからは、AEDの使用方法と胸骨圧迫による心肺蘇生法について解説します。

AEDの使用方法

AED講習会では、AED使用時の電源の入れ方、電極パッド(除細動パッド)の貼り方、電気ショック時の注意点など、具体的な使用方法を実践的に学ぶことができます。

例えば小学生から大人の場合は右鎖骨下と左わき腹に、未就学児(小学校入学前の幼児や乳児)の場合であれば胸と背中に電極パッド(除細動パッド)を貼り付けます。電気ショック時は感電する恐れがあるため、傷病者から離れる必要があります。

AEDは初めての人でも使えるよう、音声ガイダンスやディスプレイ表示などで救命の流れやAEDの操作法を指示してくれます。しかし、いざ心停止傷病者を前にすると緊張したり慌ててしまったりするため、AEDの取り扱いを効果的かつ安全に行うための基本的な知識を習得しておけば、実際の緊急時にも自信を持ってAEDを使った救命処置が行えるでしょう。

AEDの使用方法については、「AEDの使い方と心肺蘇生の流れ」も参考にしてください。

胸骨圧迫による心肺蘇生法

胸骨圧迫とは、いわゆる「心臓マッサージ」です。停止している心臓のポンプ機能の代わりに外部から圧迫を行い、血液や酸素を脳や心筋に送り出す重要な救命処置です。胸骨圧迫を行うことにより、体内の血液循環を維持することができるため、救命率を高めることができます。

胸骨圧迫は「強く速く絶え間なく」続けなければなりません。1分間に100〜120回のテンポで、小学生から大人までの場合は胸の中央を約5cm沈むように圧迫します。未就学児(小学校入学前の幼児や乳児)の場合は胸の厚さの3分の1が沈むように圧迫します。

胸骨圧迫を30回行ったら、人工呼吸を2回繰り返します。ただし、新型コロナウイルス感染症流行以降、人工呼吸は小学生~大人には実施せず、未就学児には、講習を受けて技術があり意思があれば実施とされています。

AED講習会の種類

AED講習会には、公開講習会・訪問講習会・オンライン講習会などの種類があります。

最も身近な公開講習会は、消防署や自治体、NPO団体などが実施しており、参加費はテキスト代などの実費のみが一般的なため安価に参加できます。しかし需要が非常に高く、すぐに募集定員に達してしまうことも多いため、事前に募集状況を確認するとよいでしょう。

訪問講習会は、講師が指定の場所に赴いて実施される形式のAED講習会です。企業や学校、地域団体など多人数で受講する場合に適しており、実際に一次救命処置を行うことが想定される場所やシーンに併せた講習を受けられます。

オンライン講習会は、新型コロナウイルス感染症の流行以降、公開講習や訪問講習の開催中止や実施回数が減ったことにより新たな手法として活用が進んでいます。場所に縛られずに参加できるのが大きなメリットです。Web会議ツールを使ったビデオ通話を利用するため、個人でも集団でも自由に学べます。

公開講習会や訪問講習会の予約が取れない場合や、近くで参加できる講習会がない場合は、オンライン講習も選択肢となるでしょう。

AED講習はどこで受けられる?

AED講習は、近隣の消防署や日本赤十字社など、さまざまな機関や団体で開催されています。

- 消防署

- 日本赤十字社

- 日本AED財団

- 日本救急医療財団

講習会を実施している代表的な機関・団体の講習内容、申込方法などを紹介します。

*最新および詳細情報については、各団体・機関へ直接お問い合わせのうえご確認ください。

*本コラムの内容は、2024年5月現在の情報をもとにしています。内容は予告なく変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。

消防署

消防署では、一般向けのものから医療従事者向けのものまで、受講者のレベルに合わせた講習を行っています。消防署での講習会は、地域住民や事業者を対象としており、個人でも団体でも申込可能です。

- 講習の概要

地域にもよりますが、多くの消防署での講習会では、応急手当講習・普通救命講習・上級救命講習など複数のコースが用意されています。いずれも、ケガの止血方法や、胸骨圧迫、AEDの使い方などを学びます。講習内容のレベルが上がれば、小児・乳児の心肺蘇生や外傷の手当など学ぶ内容が多くなり、受講時間も長くなります。

応急手当WEB講習など、一部オンライン上で受講ができる講習会を受けておけば、講習時間の短縮も可能です。 - 申込方法

地域を管轄する消防署へ電話で問い合わせます。各消防署で、講習の日程や募集人数の制限があるので、消防署のWebサイトを確認してください。 - 日程

各消防署が毎年数回、地域によっては月に数回のペースで実施しています。 - 料金

1,400円程度が一般的ですが、地域によって金額は異なります。

参照:東京消防庁「救命講習のご案内」

総務省消防庁「応急手当WEB講習」

日本赤十字社

日本赤十字社では、基礎講習と救急員養成講習の2つのコースの受講が可能です。対象者は満15歳以上で、救急員養成講習は基礎講習修了者に限られます。

- 講習の概要

基礎講習では、一次救命処置の基本である手当や人工呼吸、胸骨圧迫、AEDの使用方法などを学びます。一方、救急員養成講習では、日常生活での事故の防止や急病・ケガの手当、止血方法や包帯の使い方、搬送や救護に関する技術を学びます。応急処置や救急処置に必要な知識と技術を身に付けることができます。

日本赤十字社でも、一次救命処置の動画が公開されています。 - 申込方法

日本赤十字社のホームページの「講習に参加する」という項目から申込が可能です。地域によって、受付方法・受付情報が異なる可能性があります。 - 日程

地域によって実施日程は異なりますが、年に数回実施されています。 - 料金

基礎講習:1,500円

救急員養成講習:2,100円

参照:日本赤十字社「救急法(基礎講習・救急員養成講習」

日本AED財団

日本AED財団のAED講習は、新型コロナウイルス感染予防対策のためオンライン上で行われています。そのため、スマートフォンやパソコンなど、Zoomが使用できる端末が必須です。

- 講習の概要

オンライン上ですが、AEDの使用方法や救命講習を聞くだけでなく、実技指導も受けられる点が特徴です。自宅にある座布団やクッションを使用して胸骨圧迫の練習をしたり、カードをAEDの電極パッド(除細動パッド)に見立てて使用したりなど、自宅にあるもので実践的な講習が受けられます。

カメラをオフ状態でも参加は可能ですが、オンにすることで講師から胸骨圧迫の実践時の姿勢などのフィードバックを受けることができます。受講の際はぜひカメラをオンにした状態で参加してみてください。 - 申込方法

日本AED財団のホームページ上から申し込みます。 - 日程

1カ月に2回程度 - 料金

無料

参照:日本AED財団「AED講習会のご案内」

日本救急医療財団

日本救急医療財団のAED認定講習は、財団から指定を受けた認定事業者が実施しています。実際に心停止者の対応をすることが期待される人・想定される人が対象です。

- 講習の概要

心肺蘇生の実技では、反応や呼吸の確認、通報、胸骨圧迫、気道の確保、人工呼吸などを学びます。実際に胸骨圧迫が必要な際に、有効な胸骨圧迫ができるよう指導員の方にアドバイスをもらいながら実践できます。

AED使用の実技では、ビデオを用いてAEDの使用方法を学び、実際にAEDの電源を入れパッドの装着方法や注意点などを理解します。 - 申込方法、日程、料金

各事業者により異なるため、講習会を開催する事業者に詳細を確認してください。

参照:日本救急医療財団「AED認定講習会事業」

オンラインで学ぶ

救命処置の方法やAEDの使い方を身に着けたいと思っていても、講習を予約して実際に受けるのはなかなか難しいという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。忙しくて講習に行けない、でもAEDを正しく使えるようになりたい、という方向けの方法としてオンライン学習をご紹介します。

AEDメーカーの公式サイト、消防、日本赤十字社などの各機関・団体のサイトでもAEDの使い方を動画やイラストなどで学ぶことができます。

一般的な動画サイトには救急救命士などの有識者がAEDの使用方法や一次救命処置について解説している動画が多数掲載されています。

講習を受ける時間や機会が無い場合は、時間も場所も選ばないオンライン上のサービスを利用することも検討してみてはいかがでしょうか。

旭化成ゾールメディカルでも、「AEDの使い方と心肺蘇生の流れ」など、一次救命に関するさまざまな動画をご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

まとめ

迅速なAEDの使用は心停止傷病者の救命率を大幅に向上させることができます。より多くの人がAEDを使用した救命処置ができれば、より多くの命を突然の心停止から救うことができます。

いざという時にAEDを使って救命処置ができるようにAED講習を受講しましょう。

講習会では具体的な救命の手順やAEDの使い方と胸骨圧迫の基本を実践的に学べ、緊急時に対応する自信を身に付けられます。AED講習会はさまざまな機関や団体で開催されています。講習会に参加できなくても、オンラインで学習する方法もありますので、気軽に取り組んでみるのはいかがでしょうか。

旭化成ゾールメディカルのAEDサイトでは、「AEDについての基礎知識」や「AEDの使い方と心肺蘇生の流れ」が学べるコンテンツを多数ご用意しています。一次救命処置やAEDについての疑問にお答えしている「よくあるご質問」もぜひご活用ください。