2025年6月16日

旭化成ゾールメディカル株式会社は、2021年と2023年に続き、医療従事者を除く一般市民約500人に対して「一次救命処置およびAED使用に関する意識調査」を実施しましたので、その結果をここに公開いたします。

対象者:20才以上の男女

有効サンプル数:471人

調査地域:全国

調査期間:2025年3月24 日~2025年4 月8日

調査方法:インターネットリサーチ

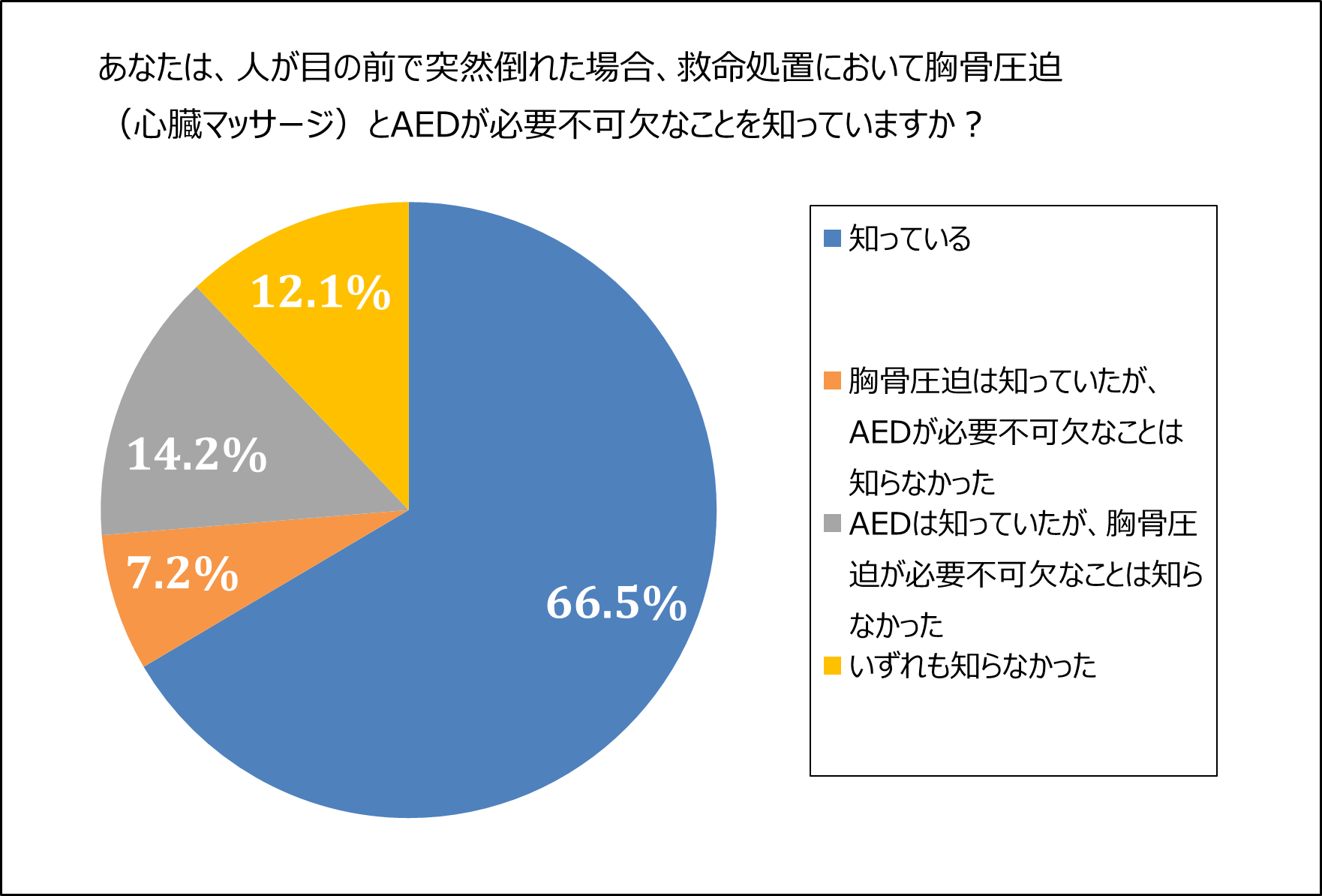

Q1:あなたは、人が目の前で突然倒れた場合、救命処置において胸骨圧迫(心臓マッサージ)とAEDが必要不可欠なことを知っていますか?

目の前で突然人が倒れたときの救命処置について、胸骨圧迫とAEDが必要不可欠なことを知っているかどうかを聞く質問に対して、66.5%の人が「知っている」と回答しました。

「胸骨圧迫は知っていたが、AEDが必要不可欠なことは知らなかった」と回答した人は7.2%、反対に「AEDは知っていたが、胸骨圧迫が必要なことは知らなかった」と回答した人は14.2%という結果から、8割以上の人は救命処置にはAEDが必要なことを知っているということがわかりました。

AEDが必要なことを知っていた人は80.7%、胸骨圧迫が必要なことを知っていた人は73.7%と、AEDと比較して、胸骨圧迫の必要性の認知度が7ポイント低い結果でした。また、「いずれも知らなかった」と回答した人は12.1%でした。

前々回と前回調査の結果を振り返ると、「知っている」と回答した人が前々回では68.6、前回では63.8%、「AEDは知っていたが、胸骨圧迫が必要なことは知らなかった」と回答した人が前々回では12.6%、前回では14.7%、「胸骨圧迫は知っていたが、AEDが必要不可欠なことは知らなかった」と回答した人が前々回では7.5%、前回では9.7%、「いずれも知らなかった」が前々回では11.3%、前回では11.9%でした。

過去2回との結果と、全体的に大きな違いは見られませんでしたが、一次救命処置における胸骨圧迫(心臓マッサージ)とAEDの必要性に関する認知度は前回から2.7ポイント上昇しました。その一方で「いずれも知らなかった」も前々回、前回と比較してわずかながら増加しました。AEDと胸骨圧迫の必要性の認知度については、AED>胸骨圧迫の傾向に変化はありませんでした。

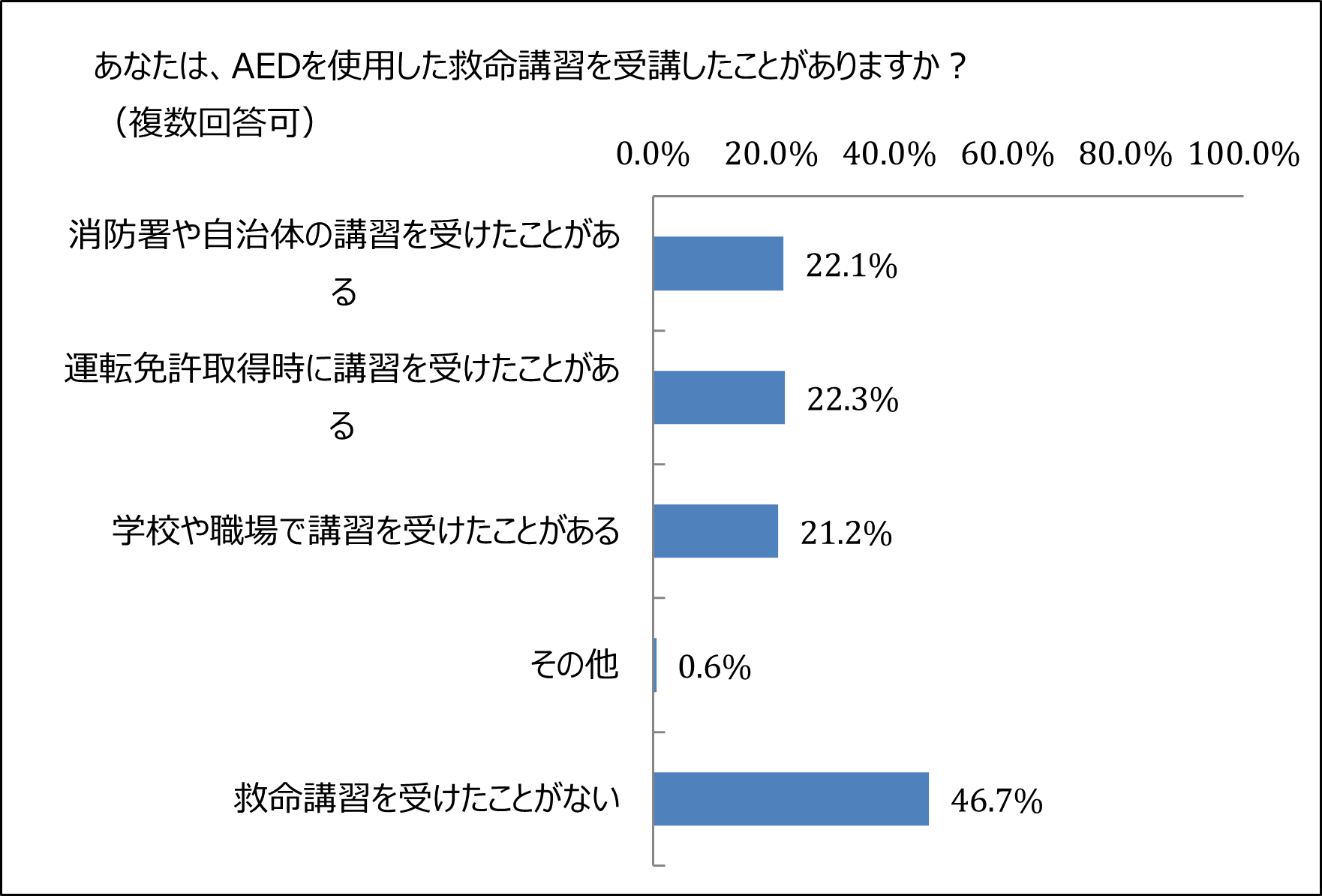

Q2:あなたはAEDを使用した救命講習を受講したことがありますか?

AEDを使用した救命講習の受講経験を聞く質問では、半数以上の方が講習を受けたことがあると回答しました。受講した場所(複数回答可)として最も多かった回答は、「運転免許取得時に講習を受けたことがある」で22.3%、次いで「学校や職場で講習を受けたことがある」で22.2%、「消防署や自治体の講習を受けたことがある」と回答した人が22.1%で、いずれも僅差でほぼ同数でした。また、その他の回答として「自宅のマンションで講習を受けた」「赤十字の講習」といった回答も挙がりました。一方で、「救命講習を受けたことがない」と回答した人は46.7%という結果でした

前回の調査結果との比較において、「救命講習を受けたことがない」と回答した人の割合が4.7ポイント増加していることが判りました。受講場所は、「学校や職場」「運転免許証取得時」は増加している一方で、「消防署や自治体」と回答した人の割合が減少しました。受講経験がない人の比率の増加も、新型コロナ感染症流行下で、消防署などにおける救命講習の開催が大幅に縮小され、受講の機会が一時的に減ったことなどが少なからず影響しているのかもしれません。

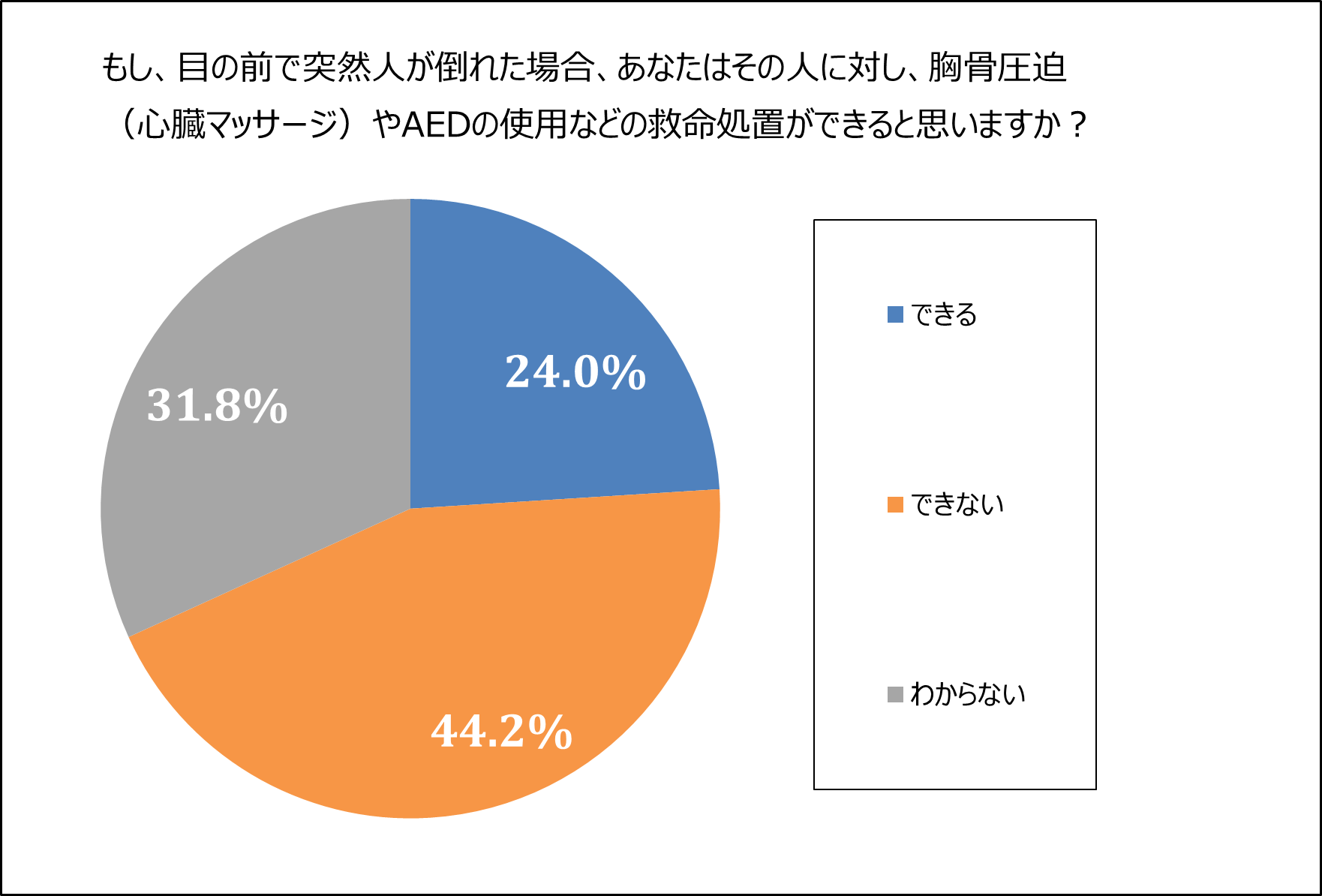

Q3:もし、目の前で突然人が倒れた場合、あなたはその人に対し、胸骨圧迫(心臓マッサージ)やAEDの使用などの救命処置ができると思いますか?

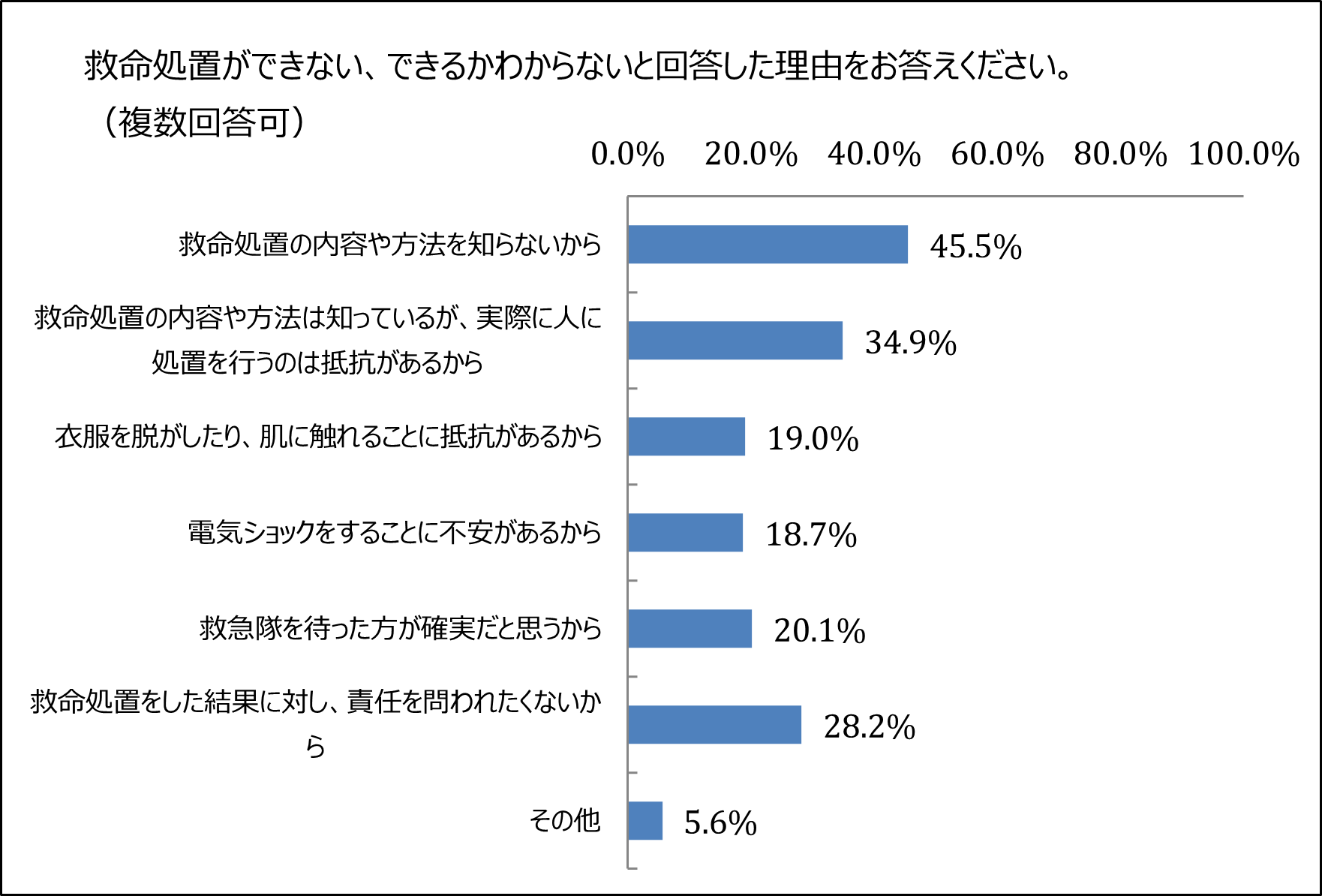

Q4:救命処置ができない、できるかわからないと回答した理由をお答えください。

目の前で突然人が倒れた場合の救命処置ができるかどうかの質問に対して、「できる」と回答した人は24%、「できない」と回答した人が44.2%、「わからない」と回答した人は31.8%という結果でした。

救命処置が「できない」または「できるかわからない」と回答した人の理由(複数回答可)として、45.5%が「救命処置の内容や方法を知らないから」を挙げています。また、34.9%の人が「救命処置の内容や方法は知っているが、実際に人に処置を行うのは抵抗があるから」と回答していることから、救命講習の受講経験があっても、突然の出来事に対していざ実践するとなると、少なからず不安や抵抗を感じる人が少なくないことがうかがえます。

次いで「救命処置をした結果に対し、責任を問われたくないから」が28.2%、「救急隊を待った方が確実だと思うから」が20.1%、「衣服を脱がしたり、肌に触れることに抵抗があるから」が19%、「電気ショックをすることに不安があるから」が18.7%、という結果でした。

その他、自由回答として「講習で習っていても、実際にできるかどうか疑問」「講習を受けてから日にちが経っているのでちゃんとできるか自信がない」「パニックになり冷静にできなさそう」という回答も複数あり、実際の状況でとっさに救命処置ができるのか不安を感じる人が少なくないことがわかりました。また、傷病者が女性だった場合に、訴えられるリスクを挙げる回答もありました。

前回調査の結果では、「できる」が21.1%であったため、今回の結果では24%と「できる」と回答した人の割合が2.9ポイント増えています。また、「できない」または「できるかわからない」と回答した人の理由については、「救命処置の内容や方法を知らないから」が42.9%から45.5%に増加していることに加え、その他の選択肢を理由として挙げている人の割合も増加していました。「救命処置をした結果に対し、責任を問われたくないから」と回答した人が20.5%から28.2%と7.7ポイント上昇しているのが特に注目に値します。

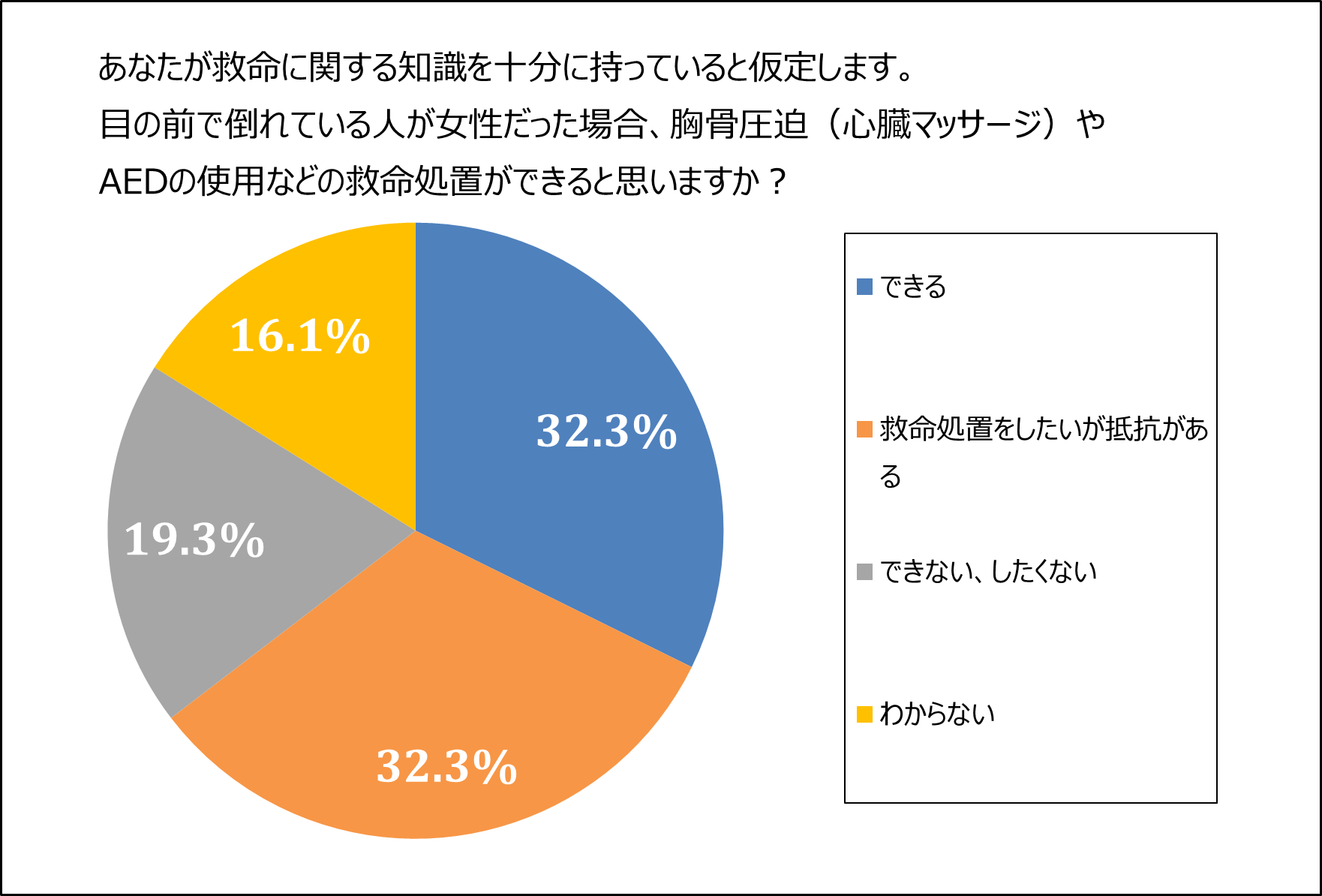

Q5: あなたが救命に関する知識を十分に持っていると仮定します。目の前で倒れている人が女性だった場合、胸骨圧迫(心臓マッサージ)やAEDの使用などの救命処置ができると思いますか?

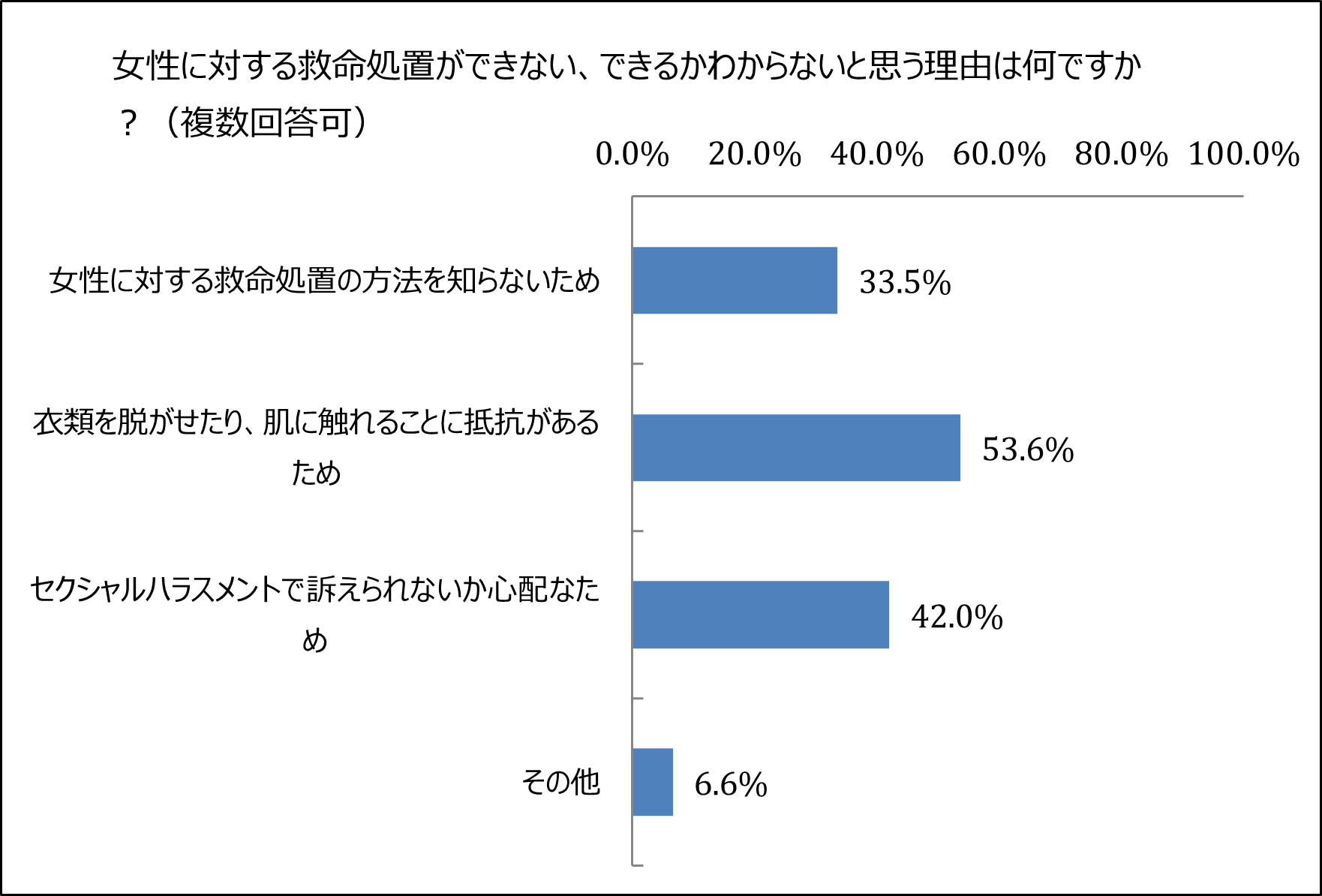

Q6:女性に対する救命処置ができない、できるかわからないと思う理由は何ですか?

救命に関する知識を十分に持っているという仮定のもとで、目の前で倒れている人が女性だった場合、胸骨圧迫やAEDの使用などの救命処置ができるかどうかを問う質問では、32.3%の人が「できる」と回答しました。「救命処置をしたいが抵抗がある」と回答した人は32.3%、「できない、したくない」は19.3%、「わからない」は16.1%でした。

「抵抗がある」「できない、したくない」「わからない」と回答した人のうち、その理由(複数回答可)として53.6%は「衣服を脱がせたり、肌に触れることに抵抗があるため」、42%は「セクシャルハラスメントで訴えられないか心配なため」と回答しています。一秒を争う救命処置の場面であっても「服を脱がす」「肌に触れる」という行為に抵抗感や心配がある人の割合が高いことがわかります。また、33.5%の人は「女性に対する救命処置の方法を知らないため」と回答しています。救命処置を行う際に下着を脱がせたほうがよいかどうかの判断や、女性に対するAEDのパッドの貼り方などへの不安が推察されます。

前回の調査との比較では、「できる」と回答した人がわずかに減少しました。「救命処置をしたいが抵抗がある」は前回より5.8ポイント減少した一方で、「できない、したくない」は3.4ポイント上昇しており、女性に対する救命処置への消極性が依然としてみて取れます。

また、「抵抗がある」「できない、したくない」と回答した人の理由については、「女性に対する救命処置の方法を知らないため」「衣服を脱がせたり、肌に触れることに抵抗があるため」と回答した人の割合に大きな変化がない一方で、「セクシャルハラスメントで訴えられないか心配なため」と回答した人は、34%から42%に上昇しました。真偽が確認できないにも関わらず「AEDで助けた女性から被害届が出された」という内容のSNSの投稿を、25年1月にインターネット番組が紹介したことに端を発して、主にインターネット上でデマや関連情報が拡散されたことも、こうした結果に影響を与えているかもしれません。

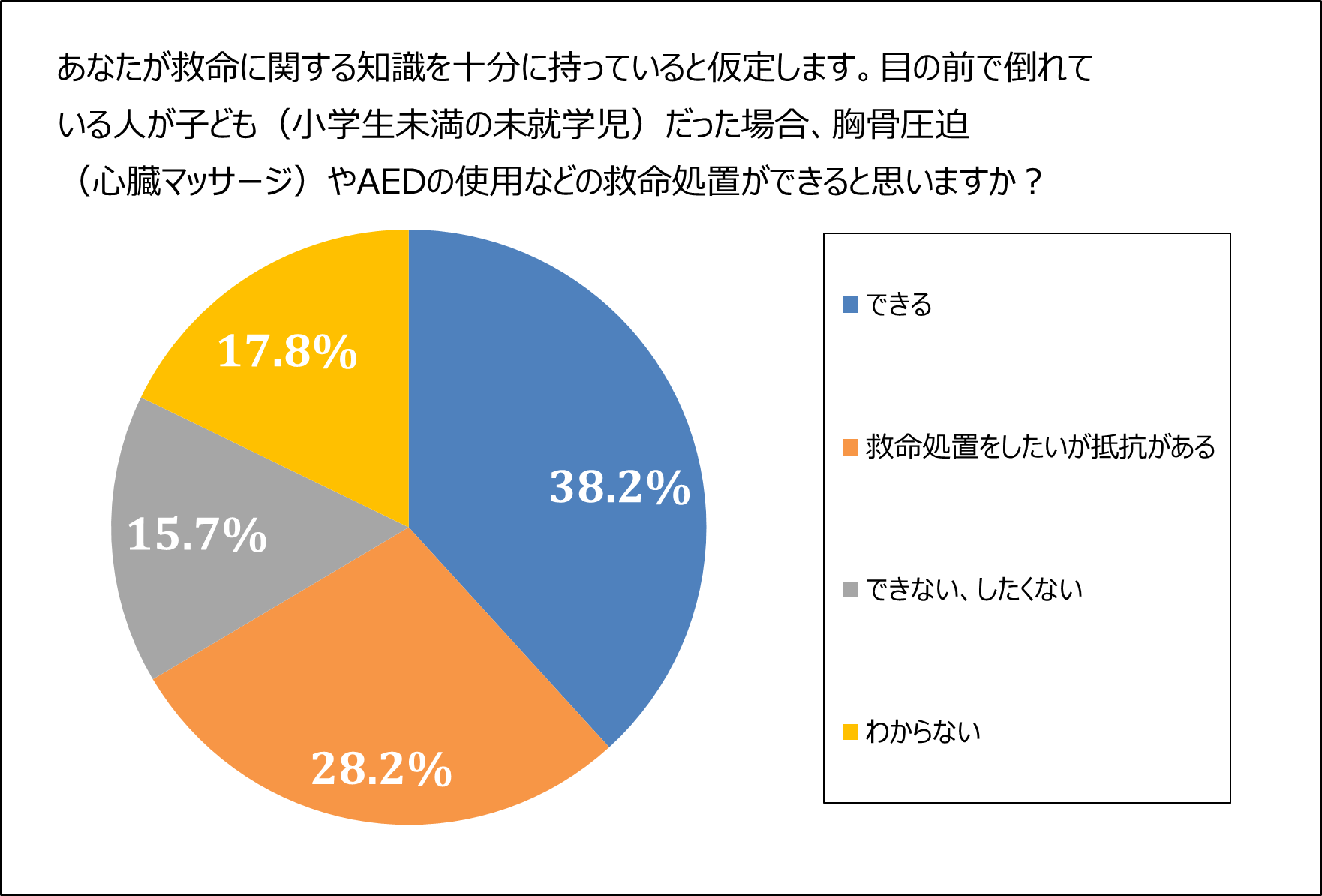

Q7:あなたが救命に関する知識を十分に持っていると仮定します。目の前で倒れている人が子ども(小学生未満の未就学児)だった場合、胸骨圧迫(心臓マッサージ)やAEDの使用などの救命処置ができると思いますか?

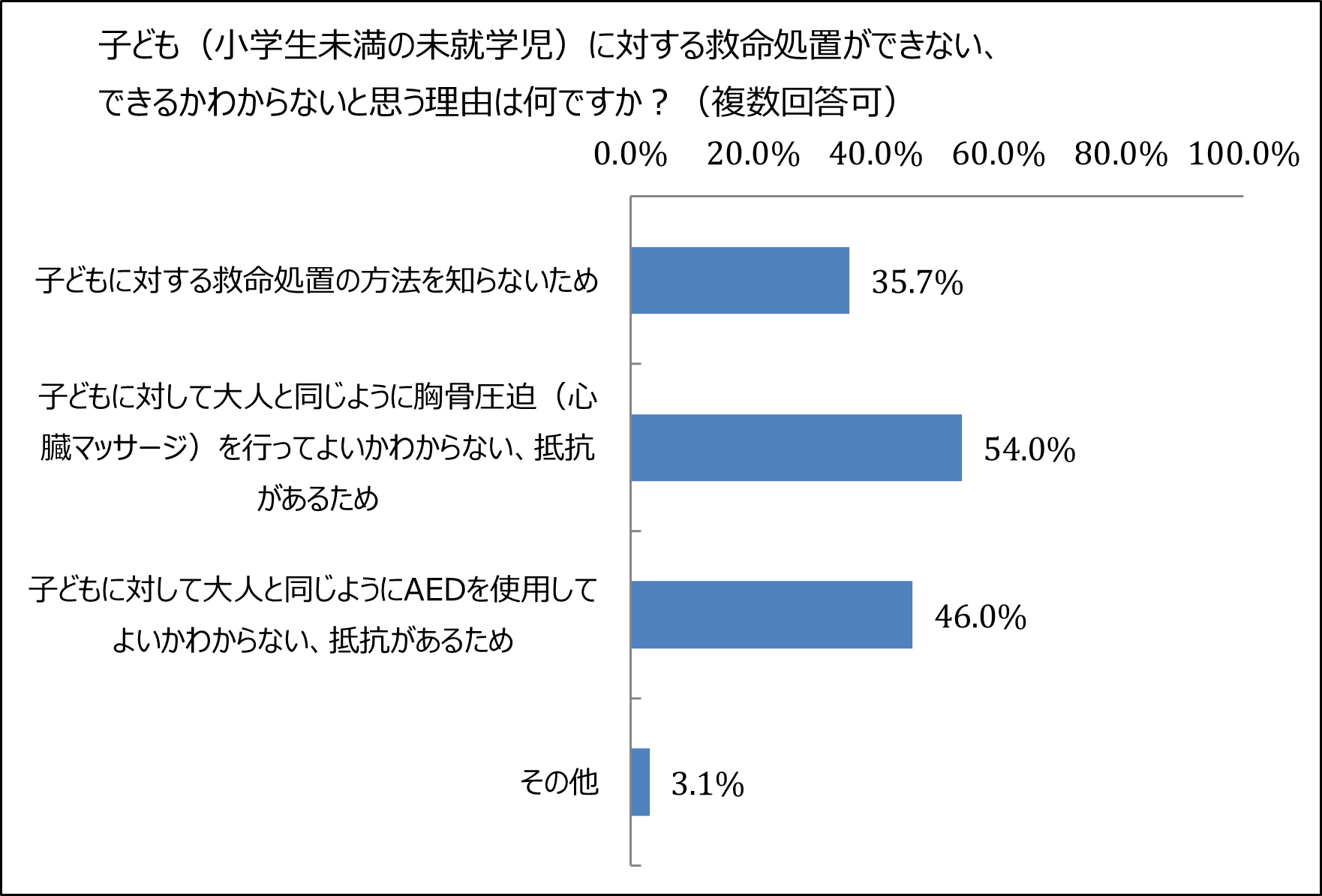

Q8:子ども(小学生未満の未就学児)に対する救命処置ができない、できるかわからないと思う理由は何ですか?

救命に関する知識を十分に持っているという仮定のもとで、目の前で倒れている人が子ども(小学生未満の未就学児)だった場合、胸骨圧迫やAEDの使用などの救命処置ができるかどうかを問う質問では、38.2%の人が「できる」と回答しました。「救命処置をしたいが抵抗がある」と回答した人は28.2%、「できない、したくない」と回答した人は15.7%、「わからない」は17.8%でした。

「抵抗がある」「できない、したくない」「わからない」と回答した人のうち、その理由(複数回答可)として、54%が「子どもに対して大人と同じように胸骨圧迫(心臓マッサージ)を行ってよいか分からない、抵抗があるため」を挙げました。「子どもに対して大人と同じようにAEDを使用してよいかわからない、抵抗があるため」と回答した人が46%、「子どもに対する救命処置の方法を知らないため」は33.7%でした。いずれも回答率が高いことから、子ども(未就学児)に対する救命処置法を知らない人が多いことがうかがえます。この傾向は、過去2回の結果と比較しても大きな変化はありません。

また、他の自由回答として「親権者に責任を問われる可能性がある」「特に女児だった場合、訴えられるリスクがある」などの過去の調査結果では見られなかったコメントもありました。自分が救命処置をして子どもの容態が回復しなかった場合や、救命処置を行っただけでも、自分に対する訴訟の可能性を懸念し、子どもの救命処置に抵抗を感じる、子どもの救命処置をしたくないと考える人もいることがわかりました。また、「骨折の恐れ」といった、未就学児は体が小さいため、胸骨圧迫をすることで骨折させるかもしれないといった不安を感じる人もいることがわかりました。

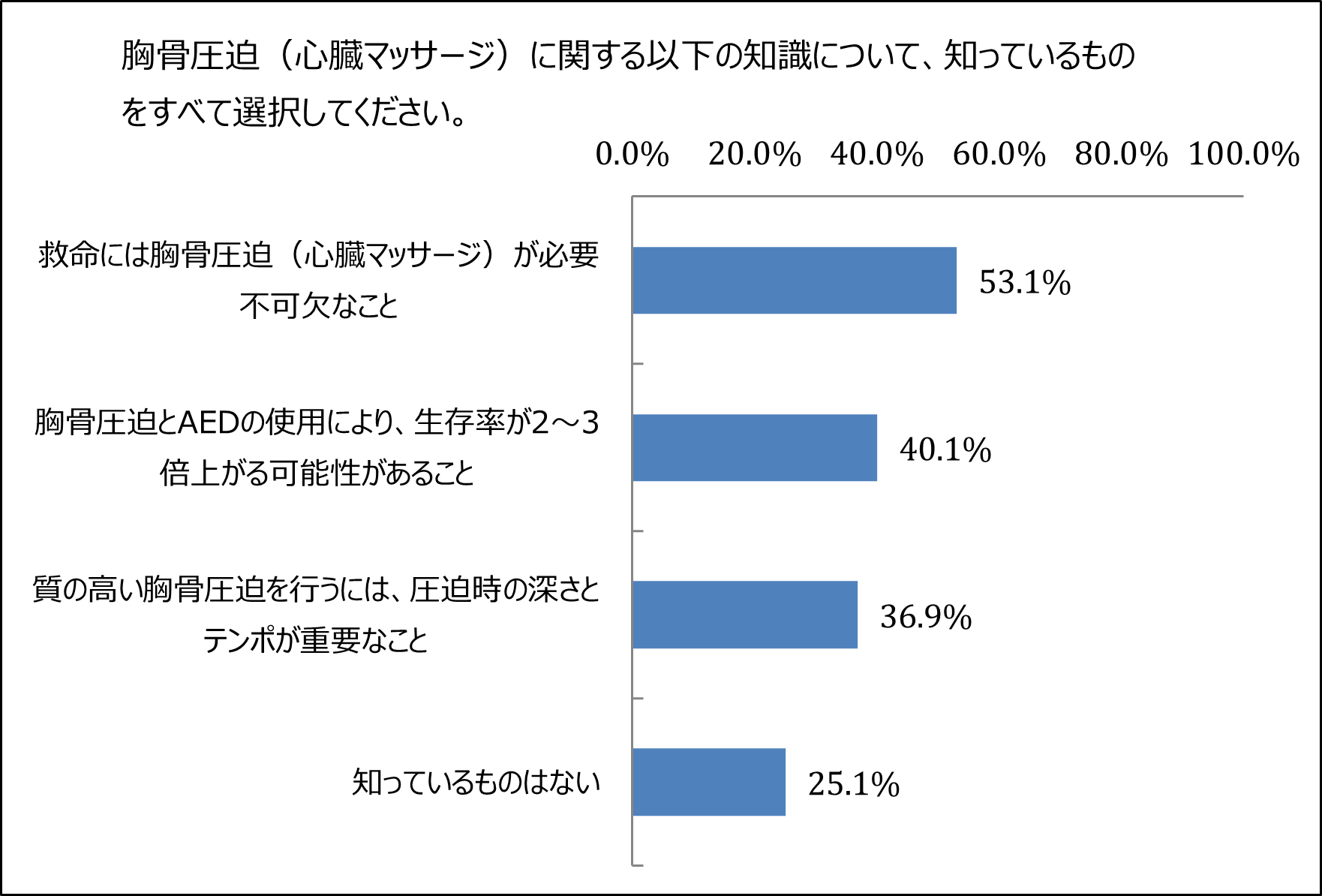

Q9:胸骨圧迫(心臓マッサージ)に関する以下の知識について、知っているものをすべて選択してください。

胸骨圧迫(心臓マッサージ)に関する知識を問う質問に対しては、「知っているものはない」と回答した25.1%を除いた74.9%の人が、何らかの知識を持っていることがわかりました(複数回答可)。「救命には胸骨圧迫(心臓マッサージ)が必要不可欠なこと」を知っている人は53.1%、「胸骨圧迫とAEDの使用により、生存率が2~3倍上がる可能性があること」を知っている人は40.1%、「質の高い胸骨圧迫を行うには、圧迫時の深さとテンポが必要なこと」を知っている人は36.9%でした。前回の調査結果との比較では、「知っているものはない」と回答した人の割合にほとんど変化はありませんでしたが、各項目に対する認知率がそれぞれ3~4ポイント低下していました。

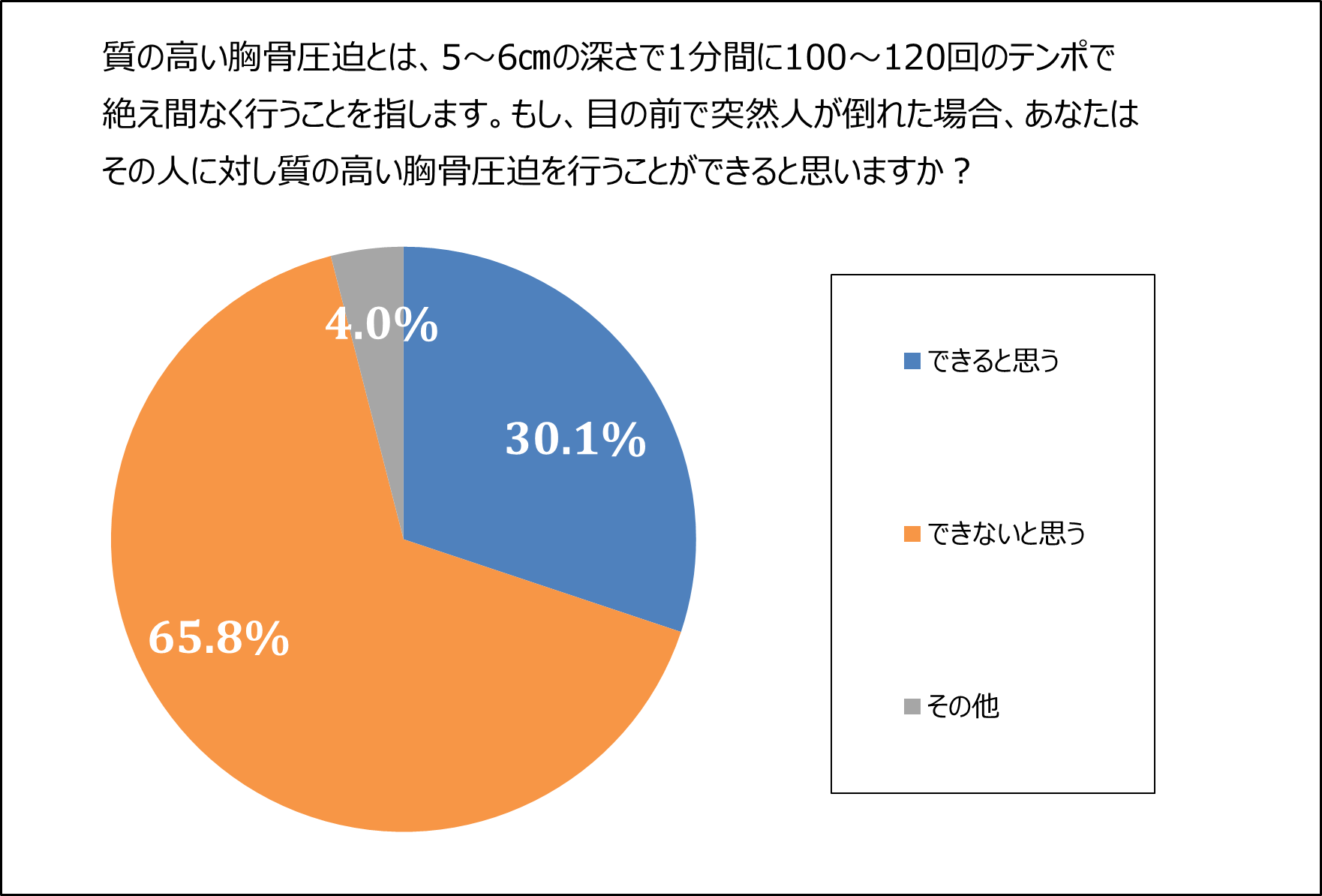

Q10:質の高い胸骨圧迫とは、5〜6㎝の深さで1分間に100〜120回のテンポで絶え間なく行うことを指します。もし、目の前で突然人が倒れた場合、あなたはその人に対し質の高い胸骨圧迫を行うことができると思いますか?

質の高い胸骨圧迫に関する知識があるかを聞く質問には、「できると思う」と回答した方は30.1%、「できないと思う」と回答した方が65.8%でした。前回調査と比較して、「できると思う」と回答した人の割合が、1.4ポイントとわずかに増加しました。

自由回答では「できるだけ頑張る。かなり強い力が必要」「ひとりでは体力がもたないので、周囲の人の協力が必要」「ひとりでは3分ぐらいが限界だと思う。複数人が交代でできれば可能」など、胸骨圧迫に関する正しい知識に基づいたコメントが複数ありました。一方で、「やり方は映像で見たので知っていますが、場所が適当かどうか?強さが正しいかどうか?迷うと思います」「やってみないとわからない」といった、知識があっても実際の場面で実践できるかどうか不安を挙げるコメントも見受けられました。

調査結果を踏まえて

前回調査と今回調査の結果の比較では全体的に大きな変化はなく、一次救命処置に対する知識不足やいざ実践となると心理的な不安・抵抗感を持っている人が多いことが改めて確認できました。

半数以上の人が、AEDを使用した救命講習を受けたことがあると回答しましたが、目の前で倒れた人に対して胸骨圧迫(心臓マッサージ)やAEDを使用した救命処置を「できると思わない」「わからない」人も少なくありません。また、「できると思わない」「わからない」理由を複数挙げる傾向の強まりも見て取れました。

● 救命講習経験の低下と知識不足・不安意識の高まり

今回の調査では、「救命講習を受けたことがない」と回答した人が46.7%と前回調査と比較し4.7ポイント増加しており、救命講習受講の機会減少や関心の低下を懸念させる結果となりました。新型コロナウイルス感染症流行下では、消防や職場・学校などでの救命講習の自粛や開催規模縮小・頻度の低下などがあり、救命に関する知識や実践的な技術を対面で習得する機会が減少したことも影響している可能性があります。

救命講習を受けていないと、救命処置に関する知識の不足や実践に対する不安につながることが推察されます。いざという時に救命処置を行えるように、講習を受講したことがない人だけでなく、最後に受講してから何年も経過している人も、復習のため受講をおすすめします。

対面講習だけでなくインターネット上でも一次救命処置に関する教材が数多く用意されています。また、AED財団によるオンライン講習も毎月開催されていますので、時間や場所の都合がつかない方はぜひオンラインでの学習も検討してみてください。

参照:公益財団法人日本AED財団「AED講習会のご案内」

● 女性・子どもに対する救命処置への懸念と抵抗感

傷病者が女性や子どもの場合の救命処置に対して、抵抗や不安を抱える人が多いことが引き続き確認されました。

本調査実施前に、女性にAEDを使用したら訴えられたとする真偽不明のSNS上の投稿を取り上げたインターネット番組をきっかけとして、デマや関連記事がネット上で大きく拡散されました。実際は、救命処置のために男性が女性の衣服を脱がせてAEDを使用したとしても、セクシャルハラスメントにあたりません。他のメディアでも信ぴょう性を疑う記事や、投稿内容を否定する専門家の法的解釈が報道されました。インターネット番組を制作したテレビ局も再取材の結果、「完全な裏付けを取るのは困難という結論に至った」として謝罪に至りました。

救命は時間との勝負です。心停止傷病者がいたら、迷わずに胸骨圧迫とAEDを使用してください。また、周囲の人と協力して人垣を作り通行人などの視線を遮る、救命テントがある場合は使用するなどの配慮も、心理的な抵抗感の払しょくに役立ちます。

未就学児(小学校入学前の子ども)への胸骨圧迫に関し、骨折させることへの不安を挙げた回答者もいらっしゃいましたが、小学生~大人(約5cm)と異なる「胸の厚さの約1/3の深さ」という指標があります。ぜひ覚えておきましょう。

AEDは傷病者の年齢を問わず使用できます。傷病者が未就学児であっても、AEDの音声ガイダンスやパッドなどに記載されている未就学児に関する説明に従って操作すれば心配ありません。小学生~大人/未就学児共通パッドが標準装備されている、未就学児用モードを搭載しているAEDもあるため、身近に設置されているAEDの種類をあらかじめ確認しておくことをおすすめします。

倒れた人の性別や年齢によって、救命処置が受けられないということがあってはなりません。一般市民による善意の救命処置が法的責任を問われることはありません。女性や未就学児に対しても迷わずAEDを使って救命処置をしてください。

参考:旭化成ゾールメディカル「女性に対するAEDの使用について知っておきたいこと」

「AEDを子どもに使う手順と注意点、大人に使うときとの違いとは?」

● 電気ショック実施への誤解と不安

救命処置が「できない」「できるかわからない」と回答した人のうち、18.7%の人がその理由として「電気ショックをすることに不安があるから」を選択しました(複数選択可)。前回調査の結果と比較すると若干比率は下がっているものの、変わらぬ傾向といえるでしょう。

電気ショックを自分が行うことや、誤ってショックボタンを押してしまったら、と不安を覚える人もいるかもしれません。しかし、AEDを使っても電気ショックを行うとは限りません。AEDは傷病者の心電図を解析し、電気ショックが必要な場合にのみ充電し、電気を流す仕組みです。電気ショックが不要な場合にショックボタンを押しても電気は流れません。AEDが電気ショックの要否と取るべき手順をすべて指示してくれますので自分で判断する必要はありません。

また、近年では電気ショックボタンを押す必要のない「オートショックAED」が日本でも販売が開始されました。一般的なAEDとの違いは、AEDが電気ショックを必要と判断した場合に、AEDが自動で電気ショックを行う点です。電気ショックボタンを押す操作を省くことで救助者の心理的負担の軽減をサポートすると同時に、ショックボタンの押し忘れや押し遅れをなくすことで、救命率の向上を目指します。

参考:旭化成ゾールメディカル「AEDは必ず電気ショックをする?AEDの正しい知識を身につけよう」

「ZOLL AED 3 オートショック製品情報」

「オートショックAEDをご存知ですか?その特長と一般的なAEDとの違いを解説」

● 突然の心停止から大切な命を救うのはその場に居合わせたあなた。一次救命処置を学びましょう

突然の心停止から大切な命を救うには、迅速な一次救命処置(胸骨圧迫とAEDの使用)が不可欠です。総務省消防庁の最新データによると、119番通報から救急隊の到着まで全国平均10分と所要時間の延伸傾向が続いています。心停止発生から何もしないと毎分約10%ずつ救命率が下がってしまいます。救急車の到着を待っているだけでは、助かる命も救うことができなくなってしまうのです。その場に居合わせた人による一次救命の重要性がより一層高まっています。

参照:総務省消防庁「令和6年版 救急救助の現況」

日本ではAEDの普及が進む一方で、一般市民が救命処置を行った場合のAEDの除細動実施率は決して高くないのが現状です。AEDの使い方は簡単です。誰でも迷わず使えるよう、音声ガイダンスやテキストメッセージなどでAEDの操作方法や一次救命の手順を指示してくれますので、必要な場面に遭遇したら迷わず電源を入れてください。

AEDの使用経験がない人がほとんどであることを踏まえれば、使用に不安を抱くのは当然です。こうした不安や抵抗感を低減するには、積極的な救命講習の受講など日頃の学習や訓練が有効です。特に、救命講習を受講したことがない人や受講してから時間が経っている人には受講をおすすめします。

救命講習を受けに行く時間がない人には、オンライン教材の活用や動画視聴による学習が便利です。公益財団法人日本AED財団では、オンラインAED救命&健康講習会を毎月開催しています。AEDの訓練機がなくても、身近にあるものを使った実践的な演習ができます。

旭化成ゾールメディカルのAEDサイトでは、「AEDの使い方と心肺蘇生の流れ」が学べる動画をはじめとするコンテンツを多数ご用意しています。一次救命処置やAEDについての知識が得られる「AEDコラム」や、よくある疑問にお答えしている「よくあるご質問」もぜひご活用ください。

旭化成ゾールメディカルは、「ひとりでも多くの目の前の命を救う」ことをミッションとし、AEDをはじめとする製品群と胸骨圧迫の技術の普及を通じて、誰もが一次救命処置ができる社会を目指しています。