2025年10月30日公開

BLSは「一次救命処置」と呼ばれる、倒れている人を見かけた際、すぐそばにいる人が最初に行う救命処置です。BLSには特別な資格などは必要なく、医療従事者に限らず誰でも実施できます。BLSが適切に行われることで、傷病者の救命率を向上させ、人命を救う上で重要な救命処置となります。

BLSとは

「BLS」とは、「Basic Life Support(一次救命処置)」を略した用語です。心臓または呼吸が停止して倒れている人に対して、近くにいる人(バイスタンダー)が救急隊や医師に引き継ぐまで現場で行う応急手当を一次救命処置といいます。一次救命処置は、医療従事者に限らず誰でも行えるものです。

一次救命処置の内容としては主に、気道確保や胸骨圧迫、人工呼吸、AEDの使用などです。BLSに対して、医師や救急救命士が実施する処置は、二次救命処置「ALS(Advanced Life Support)」と呼ばれます。

※参照:JRC日本蘇生協議会JRC日本蘇生協議会.「JRC蘇生ガイドライン2020一次救命処置」,

(参照2021-6-15).

心肺停止による突然死を防止するためにも、バイスタンダーによる積極的なBLSが重要です。BLSで実施される各種救命処置を詳しく紹介します。

胸骨圧迫

胸骨圧迫とは、心停止した傷病者の心臓近く(胸の中央)を押さえ、外部から圧迫する救命処置です。血液を全身へと送り出すことを目的として実施します。胸骨圧迫では、絶え間なく、質の高い胸骨付近への圧迫が救命の鍵となります。

心停止した傷病者は、心臓がけいれんにより正常なポンプ機能を失っているため、全身に血液を届けるための血流を作れない状態です。胸骨圧迫により、心臓に代わって脳や全身の臓器に血液を送り出し、循環を促す必要があります。

胸骨圧迫を実施する際は、胸骨の下半分を一定のテンポで、胸から5cmほどの深さ(未就学児の場合は胸の厚さの3分の1)まで沈むように圧迫してください。速さは1分間に100〜120回程度のテンポが目安です。複数人救助者がいる場合は、必要に応じて交代して行います。絶え間なく胸骨圧迫を行うことが、救命の鍵です。

胸骨圧迫に関するさらに詳しい解説は、以下の記事も併せてご覧ください。

旭化成ゾールメディカル株式会社「救命の連鎖と胸骨圧迫」

気道確保・人工呼吸

気道確保・人工呼吸は、心肺停止で昏睡状態などに陥った傷病者に対し、人為的に呼吸を確保するための救命処置です。気道確保では、傷病者の額を押さえながら顎を持ち上げ、顔がのけぞるように顎を上げ、空気の通り道を確保します。

人工呼吸を実施する場合は、気道確保した状態から傷病者の鼻をふさぎ、息が漏れないよう息を吹き込みます。胸骨圧迫30回と人工呼吸2回を1セットとして、繰り返し行ってください。人工呼吸に関しては、救命訓練などを受けていない場合は、胸骨圧迫のみ行います。なお、現在は新型コロナウイルス感染症の流行により感染症リスクが懸念されるようになり、成人には人工呼吸を行わない指導がされています。

ただし、子どもに対しては人工呼吸が有効なケースがあるため、救助者が訓練を受けており、かつ人工呼吸を行う意思がある場合には実施が望ましいです。感染防止用の防護具がある場合は、使用しましょう。

旭化成ゾールメディカル株式会社

「AEDを子どもに使う手順と注意点、大人に使うときとの違いとは?」

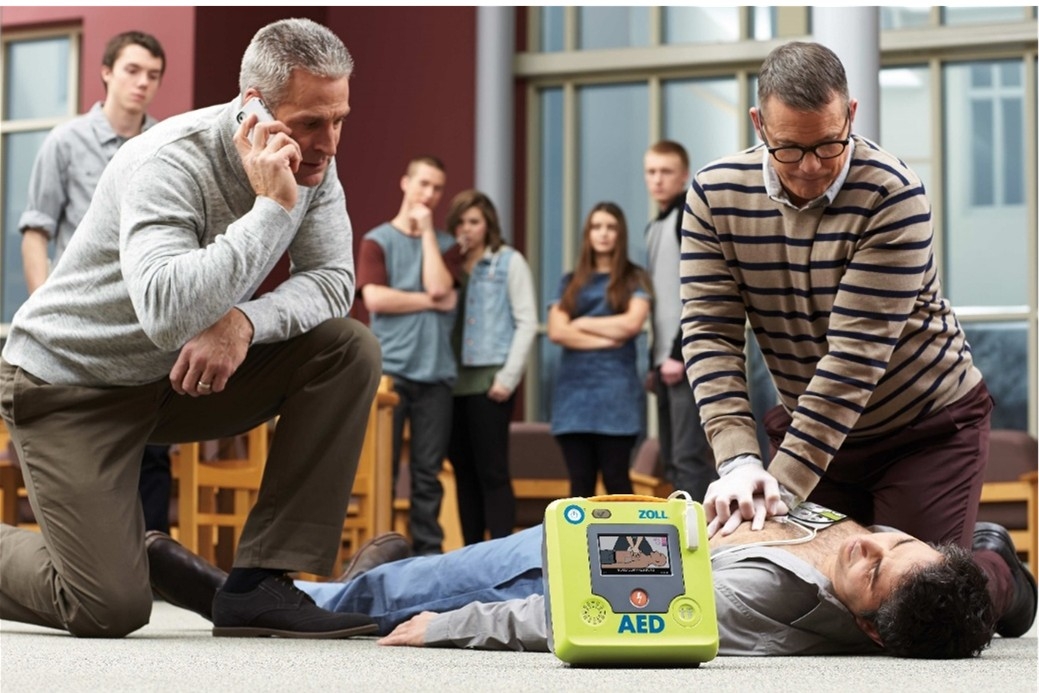

AED

「AED(自動体外式除細動器)」は、心停止した場合に電気ショックを与えて、心臓を正常な状態に回復させる装置です。心停止を起こした傷病者がいる場合、AEDの到着後すぐに使用してください。AEDには蓋を開けるとすぐ使用できるタイプと電源ボタンが付いているタイプの2種類があります。後者の場合は、電源ボタンを押して、電源を入れましょう。

傷病者の胸部に電極パッドを貼付した後、AEDの音声メッセージに従って電気ショックを行ってください。電気ショックが必要かどうかは心臓の動きをAEDが解析して判断するため、初めてAEDを使う場合でも、指示に従えば適切に使用できます。

AEDは、乳児・子どもにも使用できます。AEDに付属する電極パッドに「小学生〜大人」用と「未就学児」用の2種類がある場合、小学校入学前の子どもには、未就学児用パッド・モードを使用しましょう。未就学児用パッド・モードが備わっていないAEDの場合は、小学生~大人用を使っても問題ありません。AEDの使用後は、心臓を正常に動作させるため、直ちに胸骨圧迫を再開します。

AEDの使い方や子どもに使用する場合の手順・注意点の詳細は、以下の記事も併せてご覧ください。

旭化成ゾールメディカル株式会社「AEDの使い方と心肺蘇生の流れ」

BLSの重要性

急な心肺停止による傷病者が発生した場合、生存率・社会復帰率を高めるには、近くにいる人によるBLSの実施が重要です。

心肺停止状態の傷病者は、1分経過するごとに7〜10%ずつ救命率が低下していきます。しかし、救急隊が到着するまでの時間は全国平均約10分です。救急車が来るまで何もせず、10分待ち続けていれば、傷病者が助かる確率が大幅に下がってしまうでしょう。

救急隊が到着するまでの間、傍にいる人がBLSを行えば、傷病者の生存率・社会復帰率は大幅に向上します。特に重要なのがAEDの使用です。2023年の統計でBLSが実施された人・されなかった人の1カ月後の生存者数は、14.8%と7.3%で7.5ポイント差でした。

さらに、同年、BLSでAEDが使用された人・されなかった人の1カ月後の生存者数は54.2%と9.6%で5.5倍以上の差が出ています。同様にAEDが使用された人・されなかった人の社会復帰率に関しても、それぞれ44.9%と5.4%で8倍以上の差が出ました。BLSでのAEDの重要性を証明するデータといえるでしょう。

※出典:総務省消防庁.「令和6年版 救急救助の現況」「令和6年版 救急救助の現況」(参照2025-02-12).