2024 年8月8日午後4時43分、真夏の暑さが続くさなか、日向灘沖を震源とする地震(最大震度6弱)が発生しました。沿岸部には津波注意報が発表され、宮崎県日向市にある旭化成バッテリーセパレータ株式会社ハイポア日向工場でも、従業員に避難指示が出されました。屋上へ移動する途中で、ひとりの従業員が突然の心停止で倒れました。炎天下、しかも地震発生直後の避難中という難しい状況下にもかかわらず、迅速な胸骨圧迫とAEDの使用による一次救命処置が行われ、大切な命を救うことができました。

救命活動を行った方へのインタビューをもとに、尊い命を救った安全な職場づくりへの取組と、実際の救命処置を通じて得た学びをご紹介いたします。

宮崎県日向市の日向湾沿いに位置した旭化成バッテリーセパレータ株式会社のハイポア日向工場は、リチウムイオン2次電池用セパレータである「ハイポア™」を生産しています。ハイポアは、ポリオレフィンを原料とした多孔質フィルムで、リチウムイオン二次電池用セパレータとして世界的なシェアを有しています。正極と負極の接触を遮断しショートを防止すると同時に、正極・負極間でリチウムイオンを透過させる部材で、その高い性能と安全性が評価され、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、スマートフォン、エネルギー貯蔵システム(ESS)などに搭載されるリチウムイオン電池(LIB)用セパレータとして、広く使用されています。

2010年の日向工場操業開始以降現在まで、リチウムイオン2次電池の需要増加を受けたセパレータ需要の拡大に対応し、継続的に生産能力の増強を図っています。

ハイポア日向工場では、2016年に滋賀県のハイポア守山工場で発生した心停止事案を教訓に、施設内のAEDの適正配置と従業員への設置場所の周知、訓練用AEDの導入、従業員への救命講習の定期的な実施や受講の奨励など、ハードとソフトの両面において、突然の心停止に対する備えを続けてきました。

こうしたプログラムの企画と運営を担当された環境安全課の中筋聡さんに、安全管理体制などについてお話を伺いました。

中筋聡さん

2016年に守山工場で米国からの出張者が心停止に陥りました。従業員が工場内に設置されていたAEDを使って早期に一次救命処置を行い、一命をとりとめ後遺症もなく無事に帰国を果たしました。中筋さんは当時守山工場に勤務しており、緊迫した救命の現場を目の当たりにしていましたが、自分は何もできなかったと回想します。

2021年に環境安全課課長として日向工場に赴任し、守山工場での経験を生かして安全体制の充実に取り組み始めました。

参照:旭化成ゾールメディカル「旭化成守山製造所での外国人出張者救命事例」

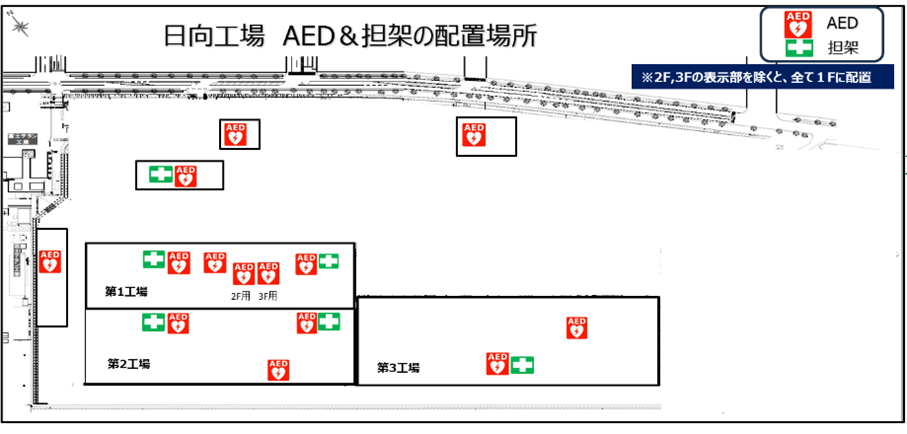

日向工場内には14台のAEDが設置されています。数多くのAEDを設置することで、広い工場内のどこで傷病者が発生しても、短時間でAEDを現場に届けることができます。救命率を高めるには、迅速に救命処置を行うことが不可欠なためです。

また、その設置場所をマップ化し、いざという時にAEDがどこにあるのか探す必要がないよう従業員に周知を徹底しています。

工場内に設置されているAED

AEDと担架の適正配置と場所をマップ化

参考:旭化成ゾールメディカル「AEDの適正配置をご存知ですか?効果的・効率的なAED設置とは」

日向工場では、AEDの適正配置と定期的な救命講習の実施など、突然の心停止に対して充実した体制が整っていました。しかし、今回の心停止事案は、地震と津波注意報による緊急避難中に発生し、救命処置を炎天下の屋外で行わなければなりませんでした。このように困難な条件下で、どのような行動をしたのか、救命活動に携わった生産技術課の木野智博さん、製膜第一課の岩切進一さんと上山祐紀さん、環境安全課の中筋さんにお話を伺いました。

木野智博さん

岩切進一さん

上山祐紀さん

救命現場となった屋外の非常階段の踊り場

2024年8月8日、日向市は最高気温35.8度を記録する猛暑日でした。16:43に地震が発生、従業員のスマートフォンからは一斉に緊急地震速報が鳴り響き、緊張が走りました。地震は時々発生するため慣れてはいましたが、その日はいつもと違う横揺れが長く続き不安が募りました。津波注意報の発令で防潮堤も閉まり、従業員約100名がそれぞれの配置場所から4階建ての第一工場の屋上へ避難を始めました。

木野さんと倒れた従業員は、防潮堤のトラブル対応にあたっていたため、遅れて非常用の外階段を上っていました。あともう少しで屋上、というところで木野さんの後ろにいた従業員がバタンとうつ伏せに倒れたことに気づきました。肩を叩き声を掛けましたが反応がないため、すぐさま周囲の人に協力を求めました。

緊急時、猛暑の屋外での傷病。熱中症や持病も疑われました。階段で倒れたため外傷を負った懸念もありました。

さまざまな可能性が考えられましたが、思い込みをせずに講習で学んだ通りに救命処置を開始しました。それと同時に中筋さんが消防へ119番通報と救助要請を行いました。

気道を確保するために体勢をうつ伏せから仰向けに変え、救命処置ができるように周囲にいた4~5人で傷病者を階段の踊り場へ移動させました。熱中症を考え冷却用の水などを手配するとともに、誰かが「AEDもあった方がいい」と1階にあるAEDを取りに行きました。消防の指示も受けながら、服を破り呼吸の確認をしましたが、最初は「ひっひっ」と息をしているような様子*が見られたものの、それも次第に確認できなくなりました。その瞬間に、これは時間との勝負であると思い「命を助ける、後遺症を残さずに!」という一心で木野さんは胸骨圧迫を開始しました。救命処置が遅れると、たとえ命が救えたとしても言語障害や麻痺などの後遺症が残る可能性があるためです。

現場は屋外の非常階段の踊り場でとても狭く、木野さんが窮屈な体勢で胸骨圧迫をしていることに気づいた岩切さんが自ら交代を申し出ました。

岩切さんは、胸骨圧迫中に傷病者に呼吸が戻ったような様子*を見て手を止めようとしましたが、唇が紫色へ変わっていくのを見逃さず、すぐさま胸骨圧迫を再開したところ血の気が戻りました。「胸骨圧迫を続けたところ顔色はそのまま変わらなかったので、やっぱり胸骨圧迫はやらないといけないと実感しました」と語りました。そして胸骨圧迫のリレーは上山さんに引き継がれました。

「誰もちゅうちょすることなく、素早く胸骨圧迫を買って出てくれた」と木野さんは振り返ります。

その間も、中筋さんが消防からの確認事項への応答や指示の伝達をして救命処置にあたっていた従業員たちをサポートしていました。他の同僚たちも、誰に指示を受けるでもなく自分のできることを見つけて、声を掛け合い励まし合いながら救命活動に参加していました。

*「死戦期呼吸」の可能性があります。心停止直後に見られる呼吸のことで、あえぐように呼吸していたり下顎を動かして呼吸したりしているように見えるのが特徴で、急性心筋梗塞など心原性の心停止直後には、血液中に残存する酸素による作用等によって、死戦期呼吸が高頻度でみられます。本人に意識はなく、生命維持に有効な呼吸ではありません。そのため、ふだんどおりの呼吸でない場合、判断に迷う場合は「呼吸なし」とみなして、直ちに心肺蘇生(胸骨圧迫・AEDの使用)を開始する必要があります。

参考:旭化成ゾールメディカル「呼吸があるように見えて、実は危険な「死戦期呼吸」とは?必要な対応を学ぼう」

救命に使用された「胸骨圧迫ヘルプ機能」搭載のAED Plus

上山さんが胸骨圧迫をしている途中でAEDが到着しました。上山さんがAEDのカバーを外し、電源ボタンを押し、傷病者の胸にパッドを装着しました。その半年前やそれ以前にも何度も救命講習を受けていたため、「AEDの使い方は体に入っていて覚えていたので、まったく戸惑うことはなかった。助けたい一心で怖いという思いはなかった」と話しました。

その様子を見ていた木野さんは、「気づいたら装着が終わっていたくらいに素早くて、すぐに心電図の解析が始まった」と証言しました。

1回目の解析結果は、電気ショックが必要でした。「ショックボタンを押してください」というAEDの音声ガイダンスを聞き、木野さんが周りの人に離れるように指示をし、ショックボタンを押しました。AEDのガイダンスに従い、上山さんがすぐに胸骨圧迫を再開しました。日向工場に設置されているAEDは「胸骨圧迫ヘルプ機能」が搭載されており、救助者の胸骨圧迫の深さに応じて圧迫が不足していると「もっと強く押してください」、十分だと「胸骨圧迫は有効です」と即時にフィードバックをしてくれます。

上山さんは「あれは本当によかったです。すごく助かりました。講習でもAEDのメトロノーム音とガイダンスに合わせて胸骨圧迫するように教わっていたので、それを意識しながらやりました」と振り返ります。屋外は思いのほか周囲の騒音が大きく、AEDのフィードバック音声を周りにいた人が大声で復唱しながら胸骨圧迫が続けられました。後日、AEDに記録されていた救助データを解析した消防から、「圧迫のテンポや深さが完璧でした。すごいですね。」と高い評価を受けました。

2回目の解析結果は電気ショック不要、そのタイミングで救急車が到着し、傷病者は病院へ搬送されました。病院で高度な治療が行われ、後遺症なく退院しました。さらに約1か月後には、無事に職場復帰を果たすことができました。

参照:旭化成ゾールメディカル「ZOLL AED Plus 製品情報」

「胸骨圧迫ヘルプ機能とは?」

地震の避難中、猛暑のさなか、屋外の狭い非常階段での救命処置...このような困難な状況下で大切な仲間の命を救えたのはなぜだったのでしょうか?

「恥ずかしがることなくためらうことなく、みんな大声で声を掛け合ったこと、その場にいた一人一人が自分に何ができるかを考え行動してくれたこと」と振り返ります。

ハサミを持ってきて服を切った人、熱中症対策に水をかけたり仰いだりした人、場外の公道に出て救急車を誘導した人、救急車がスムーズに場内に入れるように防潮堤のゲートを開けて待っていた人、傷病者の衣類など荷物をまとめすぐに持ち出せるようにした人...指示を待つことなく自らの判断で動いた人がたくさんいました。

「すべてが繋がった。そのひとつでも欠けていたら時間をロスして助けられなかったかもしれません。この4人しかいなかったら絶対無理だったと思います。」

最後に、貴重な経験から得た気づきと、職場や施設の安全と従業員や利用者の大切な命を守るためのアドバイスをいただきました。

中筋さん:

AEDがなければ心肺蘇生はできませんでした。日向工場には14台のAEDがあり、皆さんはAEDがどこにあるかもわかっていたのですぐに持ってくることができました。自分の身近な場所のどこにAEDがあるかを事前に知っていると、有事の際にすぐにAEDを手配でき、救急車が来る前に救命処置ができるのでよいと実感しました。

岩切さん:

これまでAEDの効果に対して認識が薄く、本当にこれで救命できるのだろうか?と正直思っていました。今回の経験をして、こんなにすごいのだからAEDの力をもっとみんなが知るべきだろう、アピールすべきと思いました。今は地震など自然災害も多く、そのなかで事故に遭われる方も多いので、AEDが活躍する場がもっとあるはずです。

上山さん:

落ち着いて行動できたのは、救命講習を受けていたからだと思いますので、みなさんも積極的に講習を受けて欲しいです。自分がAEDを傷病者に装着しましたが、その前に服をハサミで切ってくれていたり、自分の頭になかったことを他の人がしてくれていて、こうした一人一人の行動がうまく繋がったのがよかったです。こうしたことは、いつどんな時に起こるかわからないので、緊急事態が起きた時に、自分がどんな行動をできるかシミュレーションしておくとよいと思いました。

木野さん:

岩切さんの話にもありましたが、AEDを使うことで実際に自分の周りの人や仲間の命を救うことができる、ということを広く知らせることが大事だと思います。多分みなさんも頭ではわかっていると思うのですが、自分事として想定できるかが重要だと感じます。職場に限らず家庭や学校などでも、もし身近な人が倒れた時にどうするか、AEDを使うと助けられるということを教えて、自ら考えて理解できるようにするとよいのかな、と思いました。

本文中の組織名、所属名、役職名などはすべて取材時のものです。

突然の心停止を起こすと脳や全身に血液を送り出せなくなります。何もしないでいると、1分経過するごとに7~10%ずつ救命率が低下すると言われています。救急車を待っているだけでは助からない可能性が高く、本事例のように一刻も早い一次救命処置(胸骨圧迫とAEDの使用)が救命、そして社会復帰への鍵となります。

すぐに取りに行ける場所へのAEDの設置と周知、救命講習の実施など、職場の安全への備えは十分でしょうか?

AEDの導入・設置に関するご相談は、お問い合わせフォーム、またはAEDコールセンター(0800-222-0889)へお気軽にお問い合わせください。

旭化成ゾールメディカルのAEDサイトでは、「AEDについての基礎知識」や「AEDの使い方と心肺蘇生の流れ」が学べるコンテンツを多数ご用意しています。一次救命処置やAEDについての知識が得られる「AEDコラム」や、よくある疑問にお答えしている「よくあるご質問」もぜひご活用ください。